(भाग-एक)

श्रीकृष्णेतिहासम् अर्थात श्रीकृष्ण का इतिहास प्रस्तुत करने वाला एक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित ग्रन्थ है।

-भागवत धर्म के संस्थापक भगवान श्रीकृष्ण एक अद्वितीय व अद्भुत महामानव भी थे जिनके चरित्र की समग्रता भूतकाल के गर्भ में समाहित है। आध्यात्मिक व पारलौकिक दृष्टिकोण से भारतीय माइथोलॉजी(पुराणशास्त्रों) में विष्णु के तीन स्वरूप मान्य हैं। इस विष्णु-त्रय में स्वयं श्रीकृष्ण स्वराट- विष्णु के रूप में सर्वोच्च भगवान बनकर प्रतिष्ठित हैं। यह उनका सर्वोच्च और समग्र रूप है। वह सुरक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं; कृष्ण का व्यक्तित्व बहु-आयामी है। वे सभी भारतीय धर्मों विशेषत: जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, आदि में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय व इष्ट हैं।

कृष्ण का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष भारतीयों द्वारा चन्द्र-सौर भारतीय पाञ्चाङ्ग के अनुसार भाद्रमास कृष्णपक्षाष्टमी को मनाया जाता है। जो ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार अगस्त के अन्त या सितम्बर के प्रारम्भ में आता है। परन्तु जिन शास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पर यह जन्म दिन अथवा जयन्ती का पर्व मनाया जाता है। उन्हीं साक्ष्यों में परस्पर इस तथ्य पर भेद है।

कुछ पुराण भाद्रपद मास की अपेक्षा श्रवणमास में भी कृष्ण जन्म का वर्णन करते हैं। इस विषय पर आगे यथाक्रम विस्तृत विश्लेषण किया जाऐगा।

कृष्ण का नाम और उनके पर्यायवाची शब्द पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के साहित्य और ग्रन्थों में भी पाए जाते हैं।

कृष्णवाद जैसी कुछ उप-परम्पराओं में, कृष्ण को स्वयं सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। ये उपपरम्पराऐं मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन के सन्दर्भ में विशेषत: उभर कर आयीं हैं।

कृष्ण-सम्बन्धित साहित्य ने भारत देश में भरतनाट्यम , कथकली , कुचिपुड़ी , ओडिसी और मणिपुरी नृत्य जैसी कई प्रदर्शन कलाओं को भी प्रेरित किया है।

वह श्रीकृष्ण सर्व-भारतीयों के आराध्य हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर विशेष रूप से पूजनीय व सांस्कृतिक चेतना भी हैं, जैसे उत्तर-प्रदेश में मथुरा- वृन्दावन , गुजरात में द्वारका और

जूनागढ़ ; तथा ओडिशा में जगन्नाथ , पश्चिम बंगाल के मायापुर में कृष्ण को मुख्य रूप से श्रीकृष्ण के रूप में ही जाना जाते है,

- यहीं पश्चिमीय बंगाल के मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु: का जन्म हुआ जो कृष्ण मत के प्रचारक व सन्त थे। मायापुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है, जिनका जन्म ईस्वी सन् (1486) में हुआ था। जिनका गौड़ीय वैष्णववाद के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व है, उनके अनुयायी उन्हें राधा के रूप में कृष्ण के एक विशेष अवतार मानते हैं।

महाराष्ट्र के पण्ढरपुर में विठोबा(विट्ठल) के रूप में श्रीकृष्ण की ही पूजा होती है।

- पहचान:भगवान विठोबा को विट्ठल और पाण्डुरङ्ग के नाम से भी जाना जाता है.

- स्वरूप:उन्हें आमतौर पर हिंदू देवता विष्णु या उनके अवतार कृष्ण का एक रूप माना जाता है.

- पूजा स्थल:उनकी पूजा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में की जाती है.

- प्रसिद्ध रूप:उन्हें अक्सर अपनी कमर पर हाथ रखे, ईंट पर खड़े एक काले युवा लड़के के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी खड़ी होती हैं.

विठ्ठल, विठोबा अर्थात पाण्डुरंग एक हिन्दू देवता हैं जिनकी पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, तथा आन्ध्र प्रदेश में होती हैं। उन्हें आम तौर पर भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार, कृष्ण की अभिव्यक्ति माना जाता हैं। विठ्ठल अक्सर एक सावले युवा लड़के के रूप में चित्रित किए जाते है, एक ईंट पर खडे और दोनो हाथ कमर पर रखे; कभी-कभी उनकी पत्नी रखुमाई (ऋक्षमणी)- रुक्मिणी भी साथ होती हैं। विट्ठलस्वामी मन्दिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यह मन्दिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। हम्पी के समस्त मन्दिरों में यह सबसे ऊँचा है। माना जाता है कि राजा कृष्णदेव राय ने 'हज़ार राम' एवं 'विट्ठलस्वामी' नामक मंदिरों का निर्माण करवाया था।

विठोबा

- विट + ठल: यह सबसे आम व्याख्या है. कहा जाता है कि भगवान विष्णु (जिन्हें विठोबा भी कहते हैं) अपने भक्त पुंडलिक के माता-पिता की सेवा को देखते हुए एक ईंट पर खड़े हो गए थे. मराठी में ईंट को 'विट' कहते हैं और 'ठल' का अर्थ 'खड़े होना' है, जिससे यह नाम विट्ठल पड़ा.

- विष्णु का अपभ्रंश: कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मूल शब्द 'विष्णु' का ही विकृत रूप है. डॉ. आर. जी. भंडारकर के अनुसार, कन्नड़ में विष्णु शब्द का अपभ्रंश होकर 'बिट्टी' हुआ और इसी से 'विट्ठल' शब्द बना है.

- विट + स्थान: एक अन्य व्याख्या यह भी है कि यह शब्द संस्कृत के 'विष्णु' और 'थल' (स्थान या निवास) से बना है, जिसका अर्थ है "विष्णु का स्थान".

- भगवान विष्णु रुक्मिणी से नाराज़ होकर दिंडीवन पहुंचे, जहां उन्हें भक्त पुंडलिक मिले.

- पुंडलिक अपने माता-पिता की सेवा में लीन थे.

- पुंडलिक ने भगवान से ईंट पर खड़े होने के लिए कहा ताकि वे अपने माता-पिता की सेवा में कोई चूक न करें.

- भगवान विष्णु उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उसी ईंट पर खड़े हो गए, जिससे उन्हें 'विट्ठल' नाम मिला.

राजस्थान के नाथद्वारा में कृष्ण को मुख्य रूप से श्रीनाथजी के नाम से जाना जाता है. श्रीनाथजी, भगवान कृष्ण का सात वर्षीय बालक रूप है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था. इस मंदिर को "श्रीनाथजी की हवेली" भी कहा जाता है, जो भगवान के निवास का प्रतीक है।

"श्रीकृष्ण के श्रीनाथ रूप की पुन: ठाकुर रूप और मन्दिर की हवेली रूप में प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक विवरण-

पुष्टिमार्ग के अनुयायी बताते हैं कि श्रीकृष्ण के इस स्वरूप का हाथ और चेहरा पहले गोवर्धन पहाड़ी से उभरा था और उसके बाद माधवेंद्र पुरी के आध्यात्मिक नेतृत्व में स्थानीय निवासियों (व्रजवासियों) ने गोपाल (कृष्ण) देवता की पूजा शुरू की। इन्हीं गोपाल देवता को बाद में श्रीनाथजी कहा गया। इस प्रकार, माधवेन्द्र पुरी को गोवर्धन के पास गोपाल देवता की खोज के लिए मान्यता दी जाती है, जिसे बाद में पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य द्वारा श्रीनाथजी के रूप में अनुकूलित और पूजित किया गया।

प्रारम्भ में, माधवेंद्र पुरी ने देवता के ऊपर उठे हुए हाथ और बाद में, चेहरे की पूजा की।

पुष्टिमार्ग साहित्य के अनुसार, श्रीनाथजी ने श्री वल्लभाचार्य को भारतीय विक्रम संवत 1549 में दर्शन दिए और वल्लभाचार्य को निर्देश दिया कि वे गोवर्धन पर्वत पर पूजा प्रारम्भ करें। वल्लभाचार्य ने उन देवता की पूजा के लिए व्यवस्था की, और इस परम्परा को उनके पुत्र विठ्ठलनाथजी ने आगे बढ़ाया।

श्री नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी की यह मूर्ति पहले आगरा और ग्वालियर में थी जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया तो वहाँ के महंत इस दिव्य मूर्ति को लेकर वृंदावन से वाया जयपुर, मारवाड़ पहुंचे। तत्कालीन महाराजा ने श्रीनाथ जी को चौपासनी में रुकवाया।

चौपासनी राजस्थान के जोधपुर शहर के पास एक क्षेत्र है, यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जहाँ अतीत में श्रीनाथजी की मूर्ति भी कुछ समय के लिए विराजमान थी।

फिर जब तत्कालीन महाराजा पाटोदी(बाड़मेर) ठाकुर ने श्रीनाथ जी की सुरक्षा की दृष्टि से बीड़ा उठाया और वे श्रीनाथ जी को पाटोदी ले पधारे।

छ: माह तक श्रीनाथ जी पाटोदी (बाड़मेर) राजस्थान में ही बिराजे। तभी ऌये पाटोदी के ठाकुर भी कहलाने लगे इस तरह श्रीनाथ जी का पाटोदी से बहुत गहरा सम्बन्ध है। जब बात लीक हो गई तो महंत जी ने मेवाड़ का रुख किया। कोठारिया के ठाकुर और महाराणा राजसिंह जी मेवाड़ में अपने प्राणों पर खेल कर श्रीनाथ जी को नाथद्वारा में स्थापित कर दिया।

माना जाता है कि प्रतिमा ले जाते हुए रथ, यात्रा करते समय मेवाड़ के सिहाड़ गांव में कीचड़ में फंस गया था, और इसलिए मूर्ति की स्थापना मेवाड़ के तत्कालीन राणा की अनुमति के साथ एक मंदिर में की गई थी। धार्मिक मिथकों के अनुसार, नाथद्वारा में मंदिर का निर्माण 17 वीं शताब्दी में श्रीनाथजी द्वारा स्वयं चिन्हित किए गए स्थान पर किया गया था।

मंदिर को लोकप्रिय रूप देने के लिए से श्रीनाथजी की हवेली (श्रीनाथजी का घर) भी कहा जाता है। और श्रीनाथ जी को तभी से ठाकुर जी कहने की शुरुआत हुई। क्योंकि श्रीनाथ द्वारा में एक नियमित गृहस्थी की तरह इनके रथ की आवाजाही होती है। इस लिए यह नाथद्वारा उनका घर या हवेली है।

ठाकुर शब्द तुर्कों और ईरानियों के साथ भारत आया । ठाकुर का अर्थ पगड़ीधारी, भूखण्डका मालिक जागीरदार है। ठाकुर जी सम्बोधन का प्रयोग वस्तुत : स्वामी भाव को व्यक्त करने के निमित्त है । न कि जन-जाति विशेष के लिए । कृष्ण को ठाकुर सम्बोधन का क्षेत्र अथवा केन्द्र नाथद्वारा राजस्थान प्रमुखत: है। मन्दिरों में कृष्ण की पूजा ठाकुर जी की पूजा ही कहलाती है। यहाँ तक कि उनका मन्दिर भी हवेली कहा जाता है। विदित हो कि हवेली (Mansion) और तक्वुर (ठक्कुर) दौनों शब्दों की पैदायश ईरानी, तुर्की और आरमेनियन भाषाओं से है।

कालान्तरण में भारतीय समाज में ये शब्द रूढ़ हो गये । पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के देशभर में स्थित अन्य मन्दिरों में भी भगवान श्रीकृष्ण को अब ठाकुर जी कहने का परम्परा है।

- बाल रूप:श्रीनाथजी भगवान कृष्ण के 7 वर्ष की अवस्था के रूप में पूजे जाते हैं.

- गोवर्धनधारी:वे गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण के विग्रह हैं, और उन्हें गिरिराज धरण भी कहा जाता है.

- मन्दिर का महत्व:यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ भक्त श्रीनाथजी की सेवा करते हैं.

,भारत के कर्नाटक राज्य के उडुपी शहर में कृष्ण बाल रूप प्रतिष्ठित हैं यहाँ कृष्ण मठ को 13वीं सदी में वैष्णव संत श्री माधवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। वे द्वैतवेदान्त सम्प्रदाय के संस्थापक थे।, तमिलनाडु में पार्थसारथी और केरल के अरनमुला में भगवान कृष्ण का नाम पार्थसारथी है. इस मंदिर को अरनमुला पार्थसारथी मंदिर कहा जाता है, जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा अर्जुन के सारथी के रूप में की जाती है, क्योंकि महाभारत में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी. और केरल के गुरुवायूर में श्रीकृष्ण को बाल रूप में ही पूजा जाता है।

गुरुवायूर के भगवान/पिता) को गुरुवायुरप्पन के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, यह विष्णु का एक रूप है जिसे मुख्य रूप से केरल । वह गुरुवयूर मंदिरी के पीठासीन देवता हैं, जिनकी पूजा उनके बाल रूप में कृष्ण के रूप में की जाती है, जिन्हें गुरुवयूर उन्नीकन्नन (गुरुवयूर का शाब्दिक 'छोटा कृष्ण') भी कहा जाता है।

गुरुवायूरप्पन रूप में

गुरुवायूरप्पन भगवान विष्णु का एक रूप हैं, जिनकी पूजा कृष्ण के बाल रूप में की जाती है और वह केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मन्दिर के पीठासीन देवता हैं. उन्हें "गुरुवायूर का छोटा कृष्ण" भी कहा जाता है. इस मूर्ति की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा राजा सुतपा और रानी पृश्नि को दिए गए कृष्ण की मूर्ति से हुई है, जिसे वायु की सहायता से केरल में स्थापित किया गया

- देवता:वह भगवान विष्णु का ही एक रूप हैं.

- रूप:उनकी पूजा कृष्ण के बाल रूप में की जाती है, जिन्हें गुरुवायूर उन्नीकन्नन (छोटा कृष्ण) भी कहते हैं.

- स्थान:वह गुरुवायूर मंदिर के मुख्य देवता हैं, जो केरल, भारत में स्थित है.

- मूर्ति:यह मूर्ति एक विशेष प्रकार के पत्थर 'कृष्ण शिला' से बनी है, जिसे अत्यधिक आध्यात्मिक माना जाता है.

- उत्पत्ति:ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने द्वारिका में अपनी मूर्ति को उद्धार के लिए वायु देवता की मदद से केरल भेजा था, और उसी स्थान पर गुरुवायूरप्पन की स्थापना हुई, इसलिए इस जगह का नाम गुरु-वायु-उर पड़ा.

गुरुवायूरप्पन नाम "गुरु" (शिक्षक), "वायु" (पवन देवता), और "उर" (स्थान) से बना है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति को वायु देवता ने केरल में स्थापित किया था.

******************************

1960 के दशक से, कृष्ण की पूजा पश्चिमी दुनिया और अफ्रीका तक भी फैल गई है।

जिसका मुख्य कारण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) का कृष्ण भक्ति अभियान है।

नाम और विशेषण-

"कृष्ण" नाम की उत्पत्ति वैदिक भाषा की धातु कृष्= हलचालने" से हुई है। जिसका अर्थ है- हल चलाना/ कृषि करना।

कृष्ण एक विशेषण है जो मुख्य रूप से उनके कृषक पृष्ठभूमि को इंगित करता है। कृष्ण शब्द के अन्य अर्थ भी विकसित हुए हैं जैसे "काला", या "गहरा नीला" आदि है। वैसे तो कृष्ण ने अपने बहुमुखी व्यक्तित्व से जनमानस को आकर्षित भी किया था। इसलिए उनका कृष्ण होना सार्थक है। कृषि कार्य और गोपालन करने से त्वचा का रंग काला (श्यामल) हो जाने के कारण ही बाद में कृष्ण शब्द का अर्थ काला हो गया। श्याम शब्द कृष्ण के कायिक रञ्जना को दर्शाता है। कई कारणों से किसान काले होते हैं, जिसमें प्रमुख कारण है धूप में अधिक समय बिताना (जो मेलेनिन नामक पिगमेंट( रञ्जक) का उत्पादन बढ़ाता है), वंशानुगत कारण, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हाइपरपिगमेंटेशन, हार्मोनल बदलाव, पोषक तत्वों की कमी (विशेषकर विटामिन बी12), और अस्वस्थ जीवनशैली के कारण भी त्वचा का रंग श्यामल हो जाता है। किसान प्राय: धूप-छाँव की परवाह न करके दिन-रात महनत करता हैं।।

- सूर्य की किरणें:जब त्वचा पर सूरज की अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें पड़ती हैं, तो त्वचा में मेलेनिन हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है। मेलेनिन त्वचा को रंग देने वाला वर्णक(पिगमेंट)

- है, और इसका ज़्यादा उत्पादन त्वचा को काला बनाता है।

- स्थान-विषुवत रेखा के आस- पास या गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की त्वचा ज़्यादा काली होती है क्योंकि वहां धूप की तीव्रता अधिक होती है, जिससे शरीर ज़्यादा मेलेनिन हार्मोन सर्जित करता है।

- अन्य कारण-

- कुछ लोगों की त्वचा वंशानुगत रूप से काली होती है, जो उनकी आनुवंशिकी का परिणाम होता है। ऐसा होने के मूल में भी जलवायु सम्बन्धी गुणों का आनुवांशिक गुण बनकर परम्परागत रूप से सम्प्रेषित होना ही है।

कृष्ण के भाई संकर्षण हैं जो हल के आविष्कारक तथा कृषिविद्या के जनक हैं। दोंनो भाई कृषक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित हैं। जो पहले पशुपालन करते थे वही बाद में कृषि के भी करने वाले हुए।

श्रीकृष्ण के अन्य नामों में विष्णु नाम भी है।विष्णु के नाम के रूप में , कृष्ण को विष्णु सहस्रनाम में (57) वें नाम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ।विष्णु सहस्रनाम मुख्य रूप से महाकाव्य महाभारत के अनुशासन पर्व से उत्पन्न है। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, बाणों की शय्या पर लेटे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को भगवान विष्णु के इन एक हजार नामों के बारे में बताया था, जो उनके गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हैं। अनुशासन पर्व के 149वें अध्याय में मिलता है,

भीष्म उवाच:

इतिदं कीर्तनियास्य केशवस्य महात्मनः।

नामनाम सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम्॥१।

योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वर: ।

नारसिंहवपु: श्रीमान् केशव: पुरुषोत्तम: ॥१६॥

अग्राह्य: शाश्वत: कृष्णो लोहिताक्ष: प्रतर्दन: ।

प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ॥२०।

महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवास: सतां गति: ।

अनिरुद्ध: सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पति: ॥३३॥

मरीचिर्दमनो हंस: सुपर्णो भुजगोत्तम: ।

हिरण्यनाभ: सुतपा: पद्मनाभ: प्रजापति: ॥३४॥

वेधा: स्वाङ्गोऽजित: कृष्णो द्दढ: सङ्कर्षणोऽच्युत:।

वरुणो वारुणो वृक्ष: पुष्कराक्षो महामना: ॥७२॥

इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मन: ।

नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् ॥१२१॥

य इदं श्रृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् ।

नाशुभं प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽमुत्रेह च मानव: ॥१२२॥

- महाभारत के अलावा, विष्णु सहस्रनाम के अन्य संस्करण पद्म पुराण, स्कन्द पुराण और गरुड़ पुराण में भी पाए जाते हैं।

उनके कृष्ण अथवा श्याम नाम के आधार पर, कृष्ण को अक्सर मूर्तियों में काले या नीले रंग के रूप में चित्रित किया जाता है। कृष्ण को कई अन्य नामों, विशेषणों और उपाधियों से भी जाना जाता है जो उनके कई संघों और गुणों को दर्शाते हैं। सबसे आम नामों में मोहन="सम्मोहन रखने वाला" हैं; गोविन्द गोपेन्द्र = गोपों का स्वामी", ? और गोपाल "'गो' के रक्षक। "

कृष्ण को वासुदेव-कृष्ण , मुरलीधर या चक्रधर भी कहा जा सकता है। मानद उपाधि "श्री"का प्रयोग अक्सर कृष्ण के नाम से पहले किया जाता है। कृष्ण के अन्य नाम-

"अच्युत , दामोदर , गोपाल , गोपीनाथ , गोविंद , केशव , माधव , राधा रमण , वासुदेव , कन्नन आदि-

जन्म:–मथुरा , शूरसेन (वर्तमान उत्तर प्रदेश , भारत)

देहावसान:–भालका , सौराष्ट्र (वर्तमान वेरावल , गुजरात , भारत)

अभिभावक:- नन्द यशोदा व वसुदेव देवकी।

जाति - गोप (आभीर) रोहिणी और वासुदेव की अन्य पत्नियाँ (सौतेली माताएँ)

भाई-बहन बलराम (सौतेले भाई)सुभद्रा (सौतेले बहन)योगमाया एकानंशा (पालक-बहन)

कृष्ण की अन्य सन्तानें व पत्नी के नाम-

राधा-रुक्मणी-सत्यभामा अन्य 6 प्रमुख रानियाँ-16,000 - 16,100 कनिष्ठ रानियाँ प्रमुख सन्तानें-प्रद्युम्न"साम्ब,भानु और कई अन्य ।

"श्रीकृष्ण के जन्म की यथार्थ तिथि निर्णय क्या है ?

सनातन धर्म में श्रीकृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। इन पूर्ण विष्णु को ही स्वराट विष्णु कहते हैं। विष्णु के तीन भेदों में यह सर्वोच्च स्वरूप है। भगवान विष्णु श्रीकृष्ण के रूप में द्वापर युग में अवतार लेते हैं। और धर्म की संस्थापना के लिए दुष्टों का संहार करते हैं। आम तौर पर श्रीकृष्ण के अवतरण या जन्म की तिथि भाद्रपद के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि की अर्द्ध-रात्रि को माना जाता है । लेकिन इसको लेकर भी पुराणों में मतभेद है। जिस पर एक विश्लेषण यहाँ अपेक्षित है।

क्या श्रीकृष्ण का जन्म भादों के महीने में हुआ था ?

श्रीकृष्ण के चरित्र को लेकर सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रन्थों में महाभारत, देवीभागवत महापुराण और हरिवंश पुराण को माना जाता है । हरिवंश पुराण को महाभारत का अवशिष्ट ( बचा हुआ) भाग भी माना जाता है जिसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों विशेष कर भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और कार्यों का विस्तार से वर्णन है।

महाभारत में श्रीकृष्ण के जन्म की तिथि और उनके बाल्यकाल का कोई विवरण नहीं मिलता है श्रीमद्भावगत महापुराण के दशम स्कन्ध में अवश्य भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का विवरण मिलता है लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भगवान श्रीकृष्ण का जन्म किस महीने में हुआ था ,इसको लेकर श्रीमद्भभावगत महापुराण भी मौन है।

हरिवंश पुराण में भी श्रीकृष्ण के जन्म की कथा मिलती है।

- तिथि:भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि

- समय:मध्यरात्रि

- नक्षत्र:रोहिणी नक्षत्र

- अन्य शुभ योग: हरिवंशपुराण के अनुसार, उस समय अभिजित् नक्षत्र, जयन्ती नामक रात्रि और विजय नामक मुहूर्त था.

यह विवरण जन्माष्टमी के पर्व से मेल खाता है, जिसे इसी तिथि और समय के अनुसार मनाया जाता है. कृष्ण का जन्म एक शुभ लग्न में हुआ था, जिसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि थी और सभी ग्रह अपनी गति क्रम से ग्यारहवें स्थान में स्थित थे, जैसा कि हरिवंशपुराण में वर्णित है.

अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शर्वरी ।

मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः ।१७।।

हरिवंशपुराण (विष्णुपर्व)अध्यायः(४)

लेकिन यहाँ भी ये नहीं बताया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म किस महीने में हुआ था श्रीमद्भावत महापुराण में केवल ये बताया गया है कि श्रीकृष्ण का जन्म रात्रि के पहर में शुभ नक्षत्र था और ग्रह और तारे सभी शुभता के साथ स्थित थे। हरिवंश पुराण में भी यही कहा गया है कि श्रीकृष्ण का जन्म एक शुभ रात्रि में एक विशेष मूहूर्त में हुआ था । लेकिन इन दोनों ही ग्रन्थो में श्रीकृष्ण के जन्म का महीना नहीं बताया गया है ।

क्या श्रीकृष्ण का जन्म सावन के महीने में हुआ था ?

यद्यपि महाभारत श्रीकृष्ण के जन्म की घटना का कोई विवरण नही देता , श्रीमद्भावतम और महाभारत का खिल (परिशिष्ट) भाग हरिवंश पुराण में भी श्रीकृष्ण के जन्म के महीने का कोई श्लोक या विवरण नहीं मिलता , फिर भी आज के भारतीय भादों के महीने में ही श्रीकृष्ण का जन्म मनाते हैं।

लेकिन अगर कुछ और ग्रन्थो के श्लोकों को पढ़ा जाए तो उनमें ये कहा गया है कि सावन के महीने में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था।

श्रावणे मासि पक्षे च कृष्णेऽष्टम्यां प्रजापतेः।

नक्षत्रे वसुदेवस्य देवक्यां भगवान् हरिः१६/६५॥

सर्वलोकहितार्थाय भूमेर्भारावतारणम्।

कर्तुमाविरभूद्भूमौ मध्यरात्रे महामते।।१६/६६॥

(विश्वामित्रसंहिता, अध्याय – १६, श्लोक – ६५-६६)

पुराणों में श्रीकृष्ण के जन्म को लेकर मतभेद-

विश्वामित्र संहिता का ये श्लोक ये कहता है कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब प्रजापति (ब्रह्मा) का नक्षत्र था, तब आधी रात को सभी लोकों का कल्याण करने के लिए और पृथ्वी का भार कम करने के लिए वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ ।६५-६६।

द्वापरे समनुप्राप्ते विरोधिवत्सरे शिवे।

श्रावणे चाष्टमी शुक्ला बुधरोहिणीसंयुता॥६३।

वज्रयोगे मध्यरात्रौ पूर्णः कृष्णो हरिः स्वयम्।

कंसस्य च वधार्थाय अर्जुनस्य हिताय च॥६४

(शक्तिसंगम महातन्त्र राज, छिन्नमस्ताखण्ड, पटल – 06, श्लोक – 63-64)

शक्ति संगम महातंत्र का ये श्लोक कहता है कि द्वापरयुग के आने पर विरोधी नामक सम्वत्सर में जब सावन के महीने के शुक्लपक्ष की अष्टमी की तिथि थी और वो दिन बुधवार का था और उस वक्त आधी रात को रोहिणी नक्षत्र का शुभ समय था उस वक्त वज्रयोग जैसे अति शुभ योग में आधी रात को ही स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु अवतार लेकर कंस का वध करने और अर्जुन का हित करने के लिए श्रीकृष्ण रुप में पधारे।

पद्मपुराण उत्तरखण्ड जो सभी पुराणों में प्राचीन व बृहद माना जाता है , उसमें में सावन के महीने में ही भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बारे में श्लोक मिलते हैं। देखें निम्नलिखित श्लोकों को-

( हरिश्चन्द्रोवाच )

केनैव च विधानेन कस्मिनमासे च सा तिथि: ।कर्त्तव्या तन्ममाचक्ष्व अनुग्राह्योऽस्मि ते यदि।३१।

(सनत्कुमार- उवाच)

शृणुष्वावहितो राजनकथ्यमानं मया तव। श्रावण सत्य तु मासस्य कृष्णाष्टम्यां नराधिप।३२।

रोहिणी यदि लभ्येत जयन्ती नाम सा तिथि।भूयोभूयो महाराज भवेज्जन्मनि कीरणम्।३३।

सन्दर्भ- पद्मपुराण (उत्तरखण्डः)अध्यायः (३१)

पद्मपुराण उत्तरखण्ड के उपर्युक्त श्लोकों के अनुसार सावन के महीने की अष्टमी तिथि को रात्रि के समय और आकाश में रोहिणी नक्षत्र विराजमान था, उस पुण्य वेला में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था।

परन्तु पद्मपुराण ब्रह्मखण्ड अध्याय (१३) में वर्णन है कि

भाद्रेमास्यसिताष्टम्यां यस्यां जातो जनार्द्दनः ।

तदहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने ।९।

पद्मपुराणम्/खण्डः ४ (ब्रह्मखण्डःअध्यायः (१३)

भगवान श्रीकृष्ण का जन्म किस तिथि को हुआ था ?

श्रीमद्भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की तिथि के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहते । श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से संबंधित दो श्लोक महत्वपूर्ण हैं –

अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः।

यर्हि एव अजनजन्मर्क्षं शान्तर्क्ष-ग्रहतारकम।।

(श्रीमद्भागवत पुराण, स्कन्ध (10) अध्याय (3), श्लोक (1)

इस श्लोक में शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि – “अब समस्त शुभ गुणों से युक्त शुभ समय आया जब उसका जन्म होने वाला था जो अजन्मा (श्रीकृष्ण) है । इस काल में सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शान्त और सौम्य हो रहे थे।“

इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण का जब जन्म होता है तो इस समय के बारे में श्रीमद्भागवत महापुराण का ये श्लोक कुछ ऐसा कहता है –

(निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन।) देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु: सर्वगुहाशय: आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशि इन्दुरिव पुष्कल:।। ८।

(श्रीमद्भागवत पुराण, स्कन्ध 10, अध्याय 3, श्लोक 8) श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के अध्याय 3 के श्लोक 8 में ये कहा गया है कि – “ उस रात में उन जनार्दन ( विष्णु) के जन्म का समय आया। चारों तरफ अन्धकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके ह्दय में विराजमान विष्णु देवरुपिणी देवकी के गर्भ से प्रगट हुए , जैसे पूर्व दिशा में सोलहों कलाओं से पूर्ण चन्द्रमा का उदय हुआ हो।“

स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवत महापुराण में श्रीकृष्ण के न तो जन्म की तिथि बताई गई है और न ही उनके जन्म का नक्षत्र , लेकिन श्री हरिवंशपुराण श्रीकृष्ण के जन्म का नक्षत्र. मुहूर्त दोनों के बारे में बताता है –

अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शर्वरी।

मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः॥

(हरिवंशपुराण, विष्णुपर्व, अध्याय – 4 – श्लोक – 17)

हरिवंश पुराण के इस श्लोक के अनुसार जब भगवान् जनार्दन (विष्णु) का अवतार हो रहा था, उस नक्षत्र का नाम अभिजित्, रात्रि का नाम जयन्ती और मुहूर्त का नाम विजय था। लेकिन आश्चर्य की बात यहां भी यही है कि श्रीकृष्ण के जन्म की तिथि नहीं बताई गई है और न ही महीना बताया गया है ।

यद्यपि हमनें इस लेख में विश्वामित्र संहिता और पद्मपुराण उत्तरखण्ड" ब्रह्मपुराण" विष्णु पुराण" और कुछ ग्रन्थों के अनुसार ये दिखाया है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म सावन के महीने में अष्टमी की तिथि को ही हुआ था।

ये हो सकता है कि महीने और पक्षो में कुछ हजार सालो में परिवर्तन होता रहता हो और इसलिए ये भ्रम आज भी बना हुआ है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म आखिरकार किसी तिथि और किस महीने हुआ था। -

ब्रह्मपुराण अवतार प्रयोजन वर्णन-

"व्यास उवाच"

श्रृणुध्वं मुनिशार्दूलाः प्रवक्ष्यामि समासतः। अवतारं हरेश्चात्र भारावतरणेच्छया।।१८१.१।।

यदा यदा त्वधर्मस्य वृद्धिर्भवति भो द्विजाः। धर्मश्च ह्रासमभ्योति तदा देवो जनार्दनः॥१८१.२ ।।

अवतारं करोत्यत्र द्विधा कृत्वाऽऽत्मनस्तनुम्।साधूनां रक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च॥१८१.३।

दुष्टानां निग्रहार्थाय अन्येषां च सुरद्विषाम्।प्रजानां रक्षणार्थाय जायतेऽसौ युगे युगे।।१८१.४ ।।

पुरा किल मही विप्रा भूरिभारावपीडिता। जगाम धरणी मेरौ समाजे त्रिदिवौकसाम्।।१८१.५।

सब्रह्मकान्सुरान्सर्वान्प्रणित्याथ मेदिनी।कथयामास तत्सर्वं खेदात्करुणभाषिणी।।१८१.६।।

धरण्युवाच

अग्निः सुवर्णस्य गुरुर्गवां सूर्योऽपरो गुरुः।ममाप्यखिललोकानां वन्द्यो नारायणो गुरुः।। १८१.७ ।।

तत्सांप्रतमिमे दैत्याः कालनेमिपुरोगमाः। मर्त्यलोकं समागम्य बाधन्तेऽहर्निशं प्रजाः।। १८१.८ ।।

कालनेमिर्हतो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना।उग्रसेनसुतः कंसः संभूतः सुमहासुरः।।१८१.९ ।।

अरिष्टो धेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा।सुन्दोऽसुरस्तथाऽत्युग्रो वाणश्चापि बलेः सुतः।। १८१.१० ।।

तथाऽन्ये च महावीर्या नृपाणां भवनेषु ये। समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न संख्यातुमुत्सहे।। १८१.११ ।।

अक्षौहिण्यो हि बहुला दिव्यमूर्तिधृताः सुराः।महाबलानां दृप्तानां दैत्येन्द्राणां ममोपरि।। १८१.१२ ।।

तद्भूरिभारपीडार्ता न शक्नोम्यमरेश्वराः।विभर्तुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः।। १८१.१३ ।।

क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्। यथा रसातलं नाहं गच्छेयमतिविह्वला।।१८१.१४।।

व्यास उवाच

इत्याकर्ण्य धरावाक्यमशेषैस्त्रिदशैस्ततः।भुवो भारावतारार्थं ब्रह्मा प्राह च चोदितः।। १८१.१५ ।।

ब्रह्मोवाच

यदाह वसुधा सर्वं सत्यमेतद्दिवौकसः। अहं भवो भवन्तश्च सर्वं नारायणात्मकम्।।१८१.१६ ।।

विभूतयस्यु यास्तस्य तासामेव परस्परम्। आधिक्यं न्यूनता बाध्यबाधकत्वेन वर्तते।। १८१.१७ ।।

तदागच्छत गच्छामः क्षीराब्धेस्तटमुत्तमम्।तत्राऽऽराध्य हरिं तस्मै सर्वं विज्ञापयाम वै।। १८१.१८ ।।

सर्वदैव जगत्यर्थे स सर्वात्मा जगन्मयः।स्वल्पांशेनावतीर्योर्व्यां धर्मस्य कुरुते स्थितिम्।। १८१.१९ ।।

व्यास उवाच

इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र सह देवैः पितामहः।समाहितमना भूत्वा तुष्टा गरुडध्वजम्।। १८१.२०।

ब्रह्मोवाच

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रमूर्ते, सहस्रबाहो बहुवक्त्रपाद। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्तिविनाशसंस्थानपराप्रमेय।।१८१.२१ ।।

सूक्ष्मातिसूक्ष्मं च बृहत्प्रमाणं गरीयसामप्यतिगौरवात्मन्।प्रधानबुद्धीन्द्रियवाक्प्रधानमूला परात्मन्भगवन्प्रसीद।।१८१.२२ ।।

एषा मही देव महीप्रसूतैर्महासुरैः पीडितशैलबन्धा।परायणं त्वां जगतामुपैति, भारावतारार्थमपारपारम्।।१८१.२३ ।।

एते वयं वृत्ररिपुस्तथाऽयं, नासत्यदस्रौ वरुणस्तथैषः। इमे च रुद्रा वसवः ससूर्याः, समीरणाग्निप्रमुखास्तथाऽन्ये।। १८१.२४ ।।

सुराः समस्ताः सुरनाथ कार्यमेभिर्मया यच्च तदीश सर्वम्। आज्ञापयाऽऽज्ञां प्रतिपालयन्तस्तवैव तिष्ठाम सदाऽस्तदोषाः।।१८१.२५।।

व्यास उवाच

एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्परमेश्वरः।उज्जहाराऽऽत्मनः केशौ सितकृष्णौ द्विजोत्तमाः।। १८१.२६ ।।

उवाच च सुरानेतै मत्केशौ वसुधातले। अवतीर्य भुवो भारक्लेशहानिं करिष्यतः।। १८१.२७ ।।

सुराश्च सकलाः स्वांशैरवतीर्य महीतले। कुर्वन्तु युद्धमुन्मत्तैः पूर्वोत्पन्नैर्महासुरैः।।१८१.२८।।

ततः क्षयमशेषास्ते दैतेया धरणीतले। प्रयास्यन्ति न संदेहो नानायुधविचूर्णिताः।। १८१.२९ ।।

वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा। तस्या गर्भोऽष्टमोऽयं तु मत्केशो भविता सुराः।। १८१.३०।।

अवतीर्य च तत्रायं कंसं घातयिता भुवि।कालनेमिसमुद्भूतमित्युक्त्वाऽन्तर्दधे हरिः।। १८१.३१ ।।

अदृश्याय ततस्तेऽपि प्रणिपत्य महात्मने। मेरुपृष्ठं सुरा जग्मुरवतेरुश्च भूतले।। १८१.३२ ।।

कंसाय चाष्टमो गर्भो देवक्या धरणीतले।भविष्यतीत्याचचक्षे भगवान्नारदो मुनिः।। १८१.३३ ।।

कंसोऽपि तदुपश्रुत्य नारदात्कुपितस्ततः। देवकीं वसुदेवं च गृहे गुप्तावधारयत्।। १८१.३४ ।

जातं जातं च कंसाय तेनैवोक्तं यथा पुरा। तथैव वसुदेवोऽपि पुत्रमर्पितवान्द्विजाः।। १८१.३५ ।।

हिरण्यकशिपोः पुत्राः षड्गर्भा इति विश्रुताः।विष्णुप्रयुक्ता तान्निद्रा क्रमाद्गर्भे न्ययोजयत्।। १८१.३६ ।।

योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहितं यया। अविद्यया जगत्सर्वं तामाह भगवन्हरिः।१८१.३७।

विष्णुरुवाच

गच्छ निद्रे ममाऽऽदेशात्पातालतलसंश्रयान्।एकैकश्येन षड्गर्भन्देवकीजठरे नय।१८१.३८ ।।

हतेषु तेषु कंसेन शेषाख्योऽशस्ततोऽनघः।अंशांसेनोदरे तस्याः सप्तमं संभविष्यति।। १८१.३९ ।।

गोकुले वसुदेवस्य भाराया वै रोहिणी स्थिता।तस्याः प्रसूतिसमये गर्भो नेयस्त्वयोदरम्।। १८१.४० ।।

सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोधोपरोधतः। देवक्याः पतितो गर्भ इति लोको वदिष्यति।। १८१.४१ ।।

गर्भसंकर्षणात्सोऽथ लोके संकर्षणेति वै।संज्ञामवाप्स्यते वरीः श्वेताद्रिशिखरोपमः।। १८१.४२ ।।

ततोऽहं संभविष्यामि देवकीजठरे शुभे। गर्भे त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलम्बितम्।। १८१.४३ ।।

प्रावृट्काले च नभसि कृष्णाष्टम्यामहं निशि।उत्पत्स्यामि नवम्यां च प्रसूतिं त्वमवाप्स्यसि।। १८१.४४ ।।

यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते।मच्छक्तिप्रेरितमतिर्वसुदेवो नयिष्यति।१८१.४५।।

कंसश्च त्वामुपादाय देवि शैलशिलातले।प्रक्षेप्स्यत्यन्तरिक्षे च त्वं स्थानं समवाप्स्यसि।। १८१.४६ ।।

ततस्त्वां शतधा शक्रः प्रणम्य मम गौरवात्।प्रणिपातानतशिरा भगिनीत्वे ग्रहीष्यति।। १८१.४७ ।।

ततः शुम्भनिशुम्भादीन्हत्वा दैत्यान्सहस्रशः।स्थानैरनेकैः पृथिवीमसेषां मण्डयिष्यसि।। १८१.४८ ।।

त्वं भूतिः संनतिः कीर्तिः कान्तिर्वै पृथिवी धृतिः।लज्जापुष्टिरुषा च काचिदन्या त्वमेव सा।। १८१.४९ ।।

ये त्वामार्येति दुर्गेति वेदगर्भेऽम्बिकेति च। भद्रेति भद्रकालीति क्षेम्या क्षेमंकरीति च।। १८१.५० ।।

प्रातश्चैवापराह्णे च स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। तेषां हि वाञ्छितं सर्वं मत्प्रसादाद्भविष्यति।। १८१.५१ ।।

सुरामांसोपहारैस्तु भक्ष्यभोज्यैश्च पूजिता।नृणामशेषकामांस्त्वं प्रसन्नायां प्रदास्यसि।। १८१.५२ ।।

ते सर्वे सर्वदा भद्रा मत्प्रसादादसंशयम्। असंदिग्धं भविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितम्।। १८१.५३ ।।

इति श्रीमहापुराणे(ब्रह्मपुराणे) आदिब्राह्मे हरेरंशावतारनिरूपणं नामैकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः।।१८१ ।।

अनुवाद:-

अध्याय 72(182) - हरि के अवतार

व्यास ने कहा :

हे श्रेष्ठ मुनियों, सुनो, मैं तुम्हें संक्षेप में उन अवतारों का वर्णन करूँगा जो पृथ्वी का भार हरने के लिए भगवान श्रीहरि ने धारण किये थे।1।

हे ब्राह्मणो, जब-जब पाप बढ़ता है और पुण्य क्षीण होता है, तब-तब भगवान विष्णु सज्जनों की रक्षा, पुण्य की स्थापना और दुष्टों तथा देव- शत्रुओं का दमन करने के लिए अपने शरीर को दो भागों में विभाजित करके अवतार लेते हैं। वे प्रजा की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं ।2-4।

हे ब्राह्मणों ! पूर्वकाल में पृथ्वी अत्यधिक भार से पीड़ित हो गई थी। पृथ्वी स्वर्गवासियों की सभा में गई। ब्रह्मा सहित देवताओं को प्रणाम करके पृथ्वी ने दुःखी होकर सब कुछ कह सुनाया।5-6।

पृथ्वी ने कहा

अग्नि देवताओं के गुरु हैं, सूर्य गौओं के गुरु हैं, तथा नारायण मेरे तथा अन्य लोगों द्वारा नमस्कार किये जाने योग्य लोगों के गुरु हैं।7।

अब कालनेमि के अनुयायी दैत्य इस मृत्युलोक में आ गए हैं। वे दिन-रात प्रजा को कष्ट पहुँचाते हैं।8।

वह असुर कालनेमि, जो सर्वशक्तिमान विष्णु द्वारा मारा गया था, अब महान असुर कंस और उग्रसेन के पुत्र के रूप में जन्म ले रहा है ।9।

. अरिष्ट , धेनुका , केशिन , प्रलम्ब , नरक , सुन्द , बाण , बलि का भयंकर पुत्र आदि कई अन्य अत्यंत शक्तिशाली असुर हैं । ये राजाओं के लोकों में उत्पन्न दुष्ट आत्माएँ हैं। मैं उन सभी की गणना करने का प्रयास नहीं कर सकका हूँ।10-11।

हे दिव्य रूप धारण करने वाले देवो ! मुझ पर बहुत सी अक्षौहिणी (अत्यंत बलवान अभिमानी दैत्यों की विशाल सेना) आक्रमण कर रही हैं।12।

हे अमर प्राणियों के स्वामियों, उनके अत्यधिक भार से व्यथित और पीडित होकर मैं स्वयं को स्थिर नहीं कर पा रही हूँ। हे परम धन्यों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर से यह अतिरिक्त भार हटा दें, अन्यथा मैं मोहवश अधोलोक में डूब जाऊँगी।13-14।

व्यास ने कहा :

पृथ्वी के ये शब्द सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा से पृथ्वी का भार हटाने का अनुरोध किया।15।

ब्रह्मा ने कहा :

हे स्वर्गवासियों! पृथ्वी जो कुछ कहती है, वही सत्य है। तुम सब, मैं और हर - हम सभी नारायण की उत्कृष्ट और मनोहर शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों में दूसरों को रोकने और उनके द्वारा बाधित होने की श्रेष्ठता और हीनता की भावना है। इसलिए आओ। हम क्षीरसागर के उत्तम तट पर जाएँगे। वहाँ हम हरि को प्रसन्न करेंगे और उन्हें सब कुछ बताएँगे।16-18।

. वह प्रभु सबका आत्मा है । वह ब्रह्मांड के समान है। वह सदैव आपके हित के लिए कार्य करेगा। अपने एक छोटे से अंश के साथ वह पृथ्वी पर जन्म लेगा और सद्गुणों की स्थापना करेगा।19।

व्यास ने कहा : ऐसा कहकर ब्रह्माजी देवताओं के साथ चले गए। उन्होंने पूर्ण एकाग्रता से गरुड़देव की स्तुति की ।20।

ब्रह्मा ने कहा :

हे हजार रूपों वाले प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है; हे हजार भुजाओं वाले, हे अनेक भुजाओं और अनेक पैरों वाले, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, हे ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार में लगे हुए प्रभु, हे अज्ञेय।21।

. हे प्रभु, आप सूक्ष्मतम प्राणियों में भी सूक्ष्मतम हैं; आपका आकार महान है, आप सबसे भारी से भी भारी हैं। हे प्रभु, प्रधान , ब्रह्माण्डीय बुद्धि और इन्द्रियों से युक्त, हे प्रमुख लोकों के समान प्रभु, आप प्रसन्न हों।22।

हे प्रभु, पृथ्वी पर उत्पन्न हुए पराक्रमी असुरों के कारण यह पृथ्वी अत्यंत पीड़ित है। यह दुःख के भारी भार से व्यथित है। इस भार को दूर करने के लिए यह आपके पास आई है, जो लोकों के परम आश्रय हैं, तथा आपसे बढ़कर कोई अन्य उद्धारक नहीं है।23।

. हे देवराज! हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं - वृत्र , नासत्य और अश्विन का संहार करने वाले इन्द्र , वरुण , रुद्र , वसु , सूर्य, वायु , अग्नि और देवता। हे देव! इन सबको और मुझे क्या करना चाहिए, इसकी आज्ञा दीजिए। हम दोषों से बचने के लिए भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ।24-25।

व्यास ने कहा :

. हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार स्तुति करने पर, महाप्रभु ने अपने सिर से दो बाल उखाड़े, एक श्वेत और दूसरा काला। फिर उन्होंने देवताओं से इस प्रकार कहा, "मेरे ये दो बाल अत्यधिक भार से व्यथित पृथ्वी पर अवतार लेंगे।"26-27।

सभी देवता पृथ्वी पर अवतार लें। वे पहले से ही उत्पन्न हुए शक्तिशाली अभिमानी असुरों से युद्ध करें।28

फिर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वी पर जितने भी असुर हैं, उन सबका नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों द्वारा चूर्ण-चूर्ण करके नाश कर दिया जाएगा।29।

हे अमर ! मेरा यह बाल (केश) वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से आठवें बच्चे के रूप में जन्म लेगा , जो देवों के समान है।30।

पृथ्वी पर जन्म लेकर यह कालनेमि के कंस-वर का वध करेगा। ऐसा कहकर श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो गये।3।

तब उन देवताओं ने उन महान भगवान को प्रणाम किया जो अदृश्य हो गए, मेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर उतर आए।32।

नारद मुनि ने कंस से कहा - "पृथ्वी पर उत्पन्न देवकी के गर्भ से आठवाँ बालक तुम्हारा वध करेगा।33।

34. नारद से यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी और वसुदेव को उनके ही घर में बंदी बनाकर उनके कुएँ की रखवाली करने लगा।34।

हे ब्राह्मणों! जब भी कोई पुत्र उत्पन्न होता तो वसुदेव तुरन्त उस पुत्र को कंस को सौंप देते थे, जैसा कि उन्होंने स्वयं पहले ही उसे बताया था।35।

हिरण्यकशिपु के पुत्र गर्भस्थ शिशु के रूप में विख्यात हुए। विष्णु द्वारा प्रेरित होकर उनकी योगनिद्रा ने उन्हें क्रमशः देवकी के गर्भ से जोड़ दिया।36।

भगवान विष्णु की इस योगनिद्रा को महामाया और अविद्या भी कहते हैं । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उनसे मोहित है।37।

[ नोट : ब्रह्मपुराण के कुछ संस्करणों में यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।

"भगवान हरि ने उससे कहा :

हे निद्रा ! यहाँ से जाओ। मेरे कहने पर इन (हिरण्यकशिपु के) बालकों को, जो इस समय पाताल लोक में हैं, एक-एक करके देवकी के गर्भ में ले जाओ।38।

जब वे कंस द्वारा मारे जाएँगे, तो मेरा पापरहित अंश शेष, एक छोटे से अंश के रूप में देवकी के गर्भ में सातवाँ बालक बनेगा।39।

अहीरों की बस्ती में वसुदेव की एक और पत्नी रोहिणी है । देवकी के गर्भ में बच्चा पैदा होने पर उसे रोहिणी के गर्भ में ले जाना चाहिए। तब लोग कहेंगे कि कंस के भय और कारावास की कठोरता के कारण देवकी के गर्भ में सातवें बच्चे का गर्भपात हो गया।40-41।

चूँकि गर्भस्थ शिशु को खींच लिया गया है, अतः संसार में मेरु शिखर के समान वीर बालक संकर्षण का जन्म होगा।42।

तब मैं देवकी के शुभ गर्भ से जन्म लूँगा। तुम भी अविलम्ब यशोदा के गर्भ में जाओ।43।

मैं वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में जन्म लूँगा । तुम्हारा जन्म नवमी तिथि को होगा।44।

हे आनन्दिते, मेरी शक्ति से प्रेरित होकर वसुदेव मुझे यशोदा के शयन-शयन-स्थल पर ले जाएंगे और तुम्हें देवकी के शयन-स्थल पर।45।

हे भद्रे , कंस तुम्हें पकड़कर एक चट्टान पर पटक देगा। तत्पश्चात तुम आकाश में निवास करोगी।46।

इन्द्र मेरे प्रति आदरपूर्वक सौ बार तुम्हें प्रणाम करेगा; सिर झुकाकर तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करेगा।47।

तत्पश्चात् तुम हजारों दैत्यों का वध करोगे और विभिन्न धामों से सम्पूर्ण पृथ्वी को सुशोभित करोगे।48।

आप निम्नलिखित देवियों के समान हैं:— भूति (अस्तित्व), सन्नति (नमस्कार), कीर्ति (यश), कांति (तेज), पृथ्वी (पृथ्वी), धृति (साहस), लज्जा (शर्म), पुष्टि (पोषण), उमा तथा अन्य देवियाँ, चाहे वे कोई भी हों।49।

यदि भक्तगण प्रातःकाल और मध्याह्न में अपने स्वरूप को झुकाकर आपकी स्तुति करें और आपको आर्या , दुर्गा , वेदगर्भा , अम्बिका , भद्रा , भद्रकाली , क्षेम्या और क्षेमकारी कहकर सम्बोधित करें, तो मेरी कृपा से उन्हें जो कुछ भी चाहिए होगा।50-51।

.मदिरा, मांस, अन्य उपहारों और विविध खाद्य पदार्थों से पूजित होकर आप प्रसन्न होंगी और मनुष्यों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगी।52।

निःसंदेह, मेरी कृपा से उन सबका सदैव कल्याण होगा। इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हे भद्र महिला, आप पहले बताए गए तरीके से जाएँ।53।

__________________________________

"प्रावृट्काले च 'नभसि' कृष्णाष्टम्यामहं निशि।उत्पत्स्यामि नवम्यां तु प्रसूतिं त्वमवाप्स्यसि ।।

अर्थात– वर्षाऋतु में नभस् (श्रावण) मास की अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूँगा और तुम (योगमाया) नवमी को उत्पन्न होगी।

टिप्पणी- नभस्य और नभस् जो पृथक शब्द हैं।और दोनो का ही अर्थ भिन्न भिन्न है।

नभस्य -भाद्रपदमासे नभःशब्दे उदाहरण । “प्रथमा च द्वितीया च नभस्ये मासि निग्दिता” वसिष्ठः। “अथ नभस्य इव त्रिदशायुषम्” रघुवंश महाकाव्य- नभस्य शब्द का अर्थ भाद्रपद मास है और विष्णु पुराण में इसका प्रयोग न हेकर नभस्- नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। नभस् का सप्तमी एक वचन अधिकरण कारक- रूप हुआ नभसि-

नभस्- श्रावणे मासि पु० अमरः कोश । बाहुल्येन मेघसम्बन्धात्तस्य तथात्वम् । “नभोनभस्यत्वमलम्भितद्दृशौ” नैषधीय चरितं “नभाश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतू” यजुर्वेद- १४।१५ ।

यहाँ यह बात विचारणीय है कि श्रीकृष्ण का जन्म वर्षा ऋतु के नभस् अर्थात् (सावन) श्रावण मास में हुआ था। भाद्रपद मास में नहीं। भाद्रपद की परम्परा क्यों और कैसे बनी ये बुद्धिजीवियों की चिन्ता का विषय होना चाहिए।

अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'Notable Horoscopes' के प्रथम पृष्ठ पर डॉ वी बी रामन ने उनकी जन्म तिथि अमान्त श्रावण अष्टमी को ( १९ जुलाई ३२२८ बीसी ) बताई है।

हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व 4/17 में कहा है कि-

अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शर्वरी । मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः ।।

अर्थात – जब योगेश्वर श्रीकृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजित् नामक 'नक्षत्र' था, जयन्ती नाम की रात्रि थी और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त था

पद्मपुराण उत्तरखण्ड (31/32) में कहा गया है कि

सनत्कुमार उवाच-

शृणुष्वावहितो राजन्कथ्यमानं मया तव।श्रावणस्य तु मासस्य कृष्णाष्टम्यां नराधिप।३२।

रोहिणी यदि लभ्येत जयंती नाम सा तिथिः भू योभूयो महाराज भवेज्जन्मनि कारणम्।३३।

अर्थात – हे राजन, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो उस तिथि को जयन्ती तिथि कहा जाता है।

उपर्युक्त सभी प्रमाणों से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वर्षा ऋतु के श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही सिद्ध होती है।

ज्ञातव्य है कि यजुर्वेद १४ /१५ के अनुसार नभस्च नभस्यश्च वार्षिकावृतु, अर्थात् श्रावण (प्रथम) और भाद्रपद (दूसरा), ये दो महीने वर्षा ऋतु के होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दक्षिणायन/वर्षा ऋतु/श्रावण सङ्क्रान्ति से सम्बद्ध सौरमास से जुड़े चान्द्रमास की निशीथ व्यापिनी अष्टमी को ही होती है।

दैनिक पञ्चाङ्ग से जुड़े सन्देश में निम्न लिखित अंश प्रतिदिन अनुदानित हैं -

सूर्य व चन्द्र के भोगांशों देशान्तर (Longitudes) से हम सौर एवं चान्द्रमासों तथा आज की तिथि का और पुनः दी हुई क्रान्ति (Declination of the Sun) से वापस सूर्य भोगांश के सत्य का परीक्षण कर सकते हैं। इसी से होगा पञ्चागों के झूठ और सच के दूध का दूध और पानी का पानी समस्त पञ्चाङ्ग निर्माता और ज्योतिर्विदजन ही नहीं हमारे सभी पाठक मित्र भी कृपया इस गुरुमन्त्र को अपनी स्मरण में गाण्ठ बान्ध कर रख लें-- समीचिना क्रान्ति: सङ्क्रान्ति:।।

अस्तु, सिद्धान्त सम्मत क्रान्ति सिद्ध सङ्क्रान्तियों के अनुसार (देखें ऋग्वेद १/१५५/०६) तो बृहस्पतिवार, १७ जुलाई २०२५ को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि सिद्ध होती है जो कि आज भूतकाल का विषय बन चुकी है।

___________

अब ब्रह्मपुराण के समान ही विष्णुपुराण और भागवतपुराण से समान श्लोक उद्धृत कर निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं।

श्रीपराशर उवाच

एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्परमेश्वरः ।

उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णौ महामुने॥ ५,१.६०॥

उवाच च सुरानेतौ मत्केशौ वसुधातले ।

अवतीर्य भुवो भारक्लेशहानिं करिष्यतः॥ ५,१.६१॥

विशेष-भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दितायाः।क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः। जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः। कर्माणि चाऽऽत्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥२६॥

श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कन्ध अध्याय (7) द्वितीय स्कन्ध: सप्तम अध्यायः (7) श्लोक 26- का हिन्दी अनुवाद:

भगवान् के लीलावतारों की कथा:-जिस समय झुण्ड-के-झुण्ड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे उस समय उसका भार उतारने के लिये भगवान् अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्रीकृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिलकुल नहीं समझ सकेंगे ।26।

श्लोक का संदर्भ:यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान कृष्ण, अपने पूर्ण विस्तार सहित, पृथ्वी पर संकट को समाप्त करने के लिए प्रकट हुए।

"सितकृष्णकेशः" शब्द का प्रयोग यहाँ कृष्ण के (श्वेत)और '(काले') 'सुन्दर' केशों के लिए किया गया है, जो उनकी उपस्थिति का वर्णन करता है

यह दर्शाता है कि भगवान कृष्ण (जिन्हें अक्सर कृष्ण वर्ण का माना जाता है) के आने से पृथ्वी पर सुख-शांति स्थापित होगी।

पुन: विष्णु पुराण से उद्धृत क्रमश: श्लोक-

सुराश्च सकलाःस्वांशैरवतीर्य महीतले ।

कुर्वन्तु युद्धमुन्मत्तैः पूर्वोत्पन्नैर्महासुरैः ॥५,१.६२॥

ततः क्षयमशेषास्ते दैतेया धरमीतले ।

प्रयास्यन्ति न संदेहो मद्दृपातविचूर्णिताः॥ ५,१.६३॥

वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा ।

तत्रायमष्टमो गर्भो मत्केशो भविता सुराः ॥ ५,१.६४ ॥

अवतीर्य च तत्रायं कंसं घातयिता भुवि ।

कालनेमीं समुद्भूतमित्युक्त्वान्तर्दधे हरिः ॥ ५,१.६५ ॥

अदृश्याय ततस्तस्मै प्रणिपत्य महामुने ।

मेरुपृष्ठं सुरा जग्मुरवतेरुश्च भूतले ॥ ५,१.६६ ॥

कंसाय चाष्टमो गर्भो देवक्या धरणीधरः ।

भविष्यतीत्याच चक्षे भगवान्नारदो मुनिः ॥ ५,१.६७ ॥

कंसोऽपि तदुपश्रुत्य नारदात्कुपितस्ततः ।

देवकीं वसुदेवं च गृहे गुप्तावधारयत् ॥ ५,१.६८ ॥

वसुदेवेन कंसाय तेनैवोक्तं यथा पुरा ।

तथैव वसुदेवोऽपि पुत्रमर्पितवान् द्विज ॥ ५,१.६९॥

हिरण्यकशिपोः पुत्राःषड्गर्भा इति विश्रुताः ।

विष्णुप्रयुक्ता स्तान्निद्राक्रमाद्गर्भानयोजयत् ॥ ५,१.७० ॥

योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहितं यया ।

अविद्यया जगत्सर्वं तामाह भगवान्हरिः ॥५,१.७१॥

श्रीभगवानुवाच

निद्रे गच्छ ममादेशात्पातालातलसंश्रयान् ।

एकैकत्वेन षड्गर्भान्देवकीजठरं नय ॥ ५,१.७२ ॥

हतेषु तेषु कंसेन शेषाख्योंशस्ततो मम ।

अंशांशोनादरे तस्याःसप्तमः संभविष्यति ॥ ५,१.७३ ॥

गोकुले वसुदेवस्य भार्यान्या रोहिणी स्थिता ।

तस्याःस सम्भूतिसमं देवि नेयस्त्वयोदरम् ॥ ५,१.७४ ॥

सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोधोपरोधतः ।

देवक्याः पितितो गर्भ इति लोको वदिष्यति ॥ ५,१.७५ ॥

गर्भसंकर्षणात्सोऽथ लोके संकर्षणेति वै ।

संज्ञामवाप्स्यते वीरः श्वेताद्रिशिखरोपमः ॥ ५,१.७६ ॥

ततोऽहं संभविष्यामि देवकीजठरे शुभे ।

भर्गं त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलंबितम् ॥ ५,१.७७ ॥

*****

प्रावृट्काले च नभसि कृष्णाष्टम्यामहं निशि ।

उत्पत्स्यामि नवम्यां तु प्रसूतिं त्वमवाप्स्यसि ॥ ५,१.७८ ॥

यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते ।

मच्छक्तिप्रोरितमतिर्वसुदेवो नयिष्यति ॥५,१.७९ ॥

कंसश्च त्वामुपादाय देवि शैलशिलातले ।

प्रक्षेप्स्यत्यन्तारिक्षे च संस्थानं त्वमवाप्स्यसि ॥ ५,१.८० ॥

ततस्त्वां शतदृक्छक्रः प्रणम्य मम गौरवात् ।

प्रणिपातानतशिरा भगिनीत्वे ग्रहीष्यति ॥५,१.८१।

त्वं च शुंभनिशुंभादीन्हत्वा दैत्यान्सहस्रशः ।

स्थानैरनेकैः पृथिवीमशेषां मण्डयिष्यसि ॥ ५,१.८२ ॥

त्वं भूतिः सन्नतिः क्षान्तिः कान्तिर्द्यौः पृथिवी धृतिः

लज्जापुष्टी रुषा या तु काचिदन्या त्वमेव सा ॥ ५,१.८३ ॥

ये त्वामार्येति दुर्गेति वेदगर्भांबिकेति च ।

भद्रेति भद्रकालीति क्षेमदा भग्यदेति च ॥ ५,१.८४॥

प्रातश्चैवापराह्ने च स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः ।

तेषां हि प्रार्थितं सर्वं मत्प्रसादाद्भविष्यति ॥ ५,१.८५ ॥

सुरामांसोपहरैश्च भक्ष्यभोज्यैश्च पूजिता ।

नॄणामशेषसामांस्त्वं प्रसन्ना संप्रदास्यसि ॥ ५,१.८६ ॥

ते सर्वे सर्वदा भद्रे मत्प्रसादादसंशयम् ।

असंदिग्धा भविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितम् ।

इति विष्णुमहापुराणे पञ्चमांशे प्रथमोऽध्यायः (१)

***************

अनुवाद:-

श्री पराशर जी बोले ;- हे महामुने ! इस प्रकार स्तुति किये जानेपर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े ॥ ५ ९॥

******************************

और देवताओं से बोले-मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथिवी के भाररूप कष्ट को दूर करेंगे ॥ ६० ॥

सब देवगण अपने-अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें।६१॥

तब मेरे दृष्टिपात से दलित होकर पृथिवी तलपर सम्पूर्ण दैत्यगण निस्सन्देह क्षीण हो जाएँगे ॥६२।।

वसुदेवजी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है उसके आठवें गर्भ से मेरा यह (श्याम ) केश अवतार लेगा ॥६३॥

और इस प्रकार वहाँ अवतार लेकर यह कालनेमि का अवतार कंस का वध करेगा।' ऐसा कहकर श्रीहरि अन्तर्धान हो गये ॥६४॥

हे महामुने ! भगवान के अदृश्य हो जानेपर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गये और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए ॥ ६५ ॥

इसी समय भगवान नारदजी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के आठवें गर्भ में भगवान धरणी धर जन्म लेंगे ॥६६॥

नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया ॥ ६७ ॥

द्विज ! वसुदेव जी भी, जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपना प्रत्येक पुत्र कंस को सौंपते रहे ॥६८ ॥

*********************************

ऐसा सुना जाता है कि ये छः गर्भ पहले हिरण्य कशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योगनिद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही ।।६९॥

*******

विशेष- परन्तु देवीभागवतपुरण के अनुसार ये छै: पुत्र अदिति के थे। और सातवाँ बलराम रूप शेषनाग कद्रु के पुत्र थे। परन्तु अदिति रूप देवकी के छ: स्थापित पुत्र और सप्तम गर्भविस्थापित पुत्र बलराम थे।

(जाता विनश्येरंस्तव पुत्रास्तु सप्त वै" - देवी भागवतमहापुराण)

अत: देवीभागवत पुराण का वर्णन सत्य तथा तर्कसंगत है। जबकि विष्णु पुराण और ब्रह्मपुराण का वर्णन प्रक्षेप है।

जिस अविद्या-रूपिणी से सम्पूर्ण जगत् मोहित हो रहा है, वह योगनिद्रा भगवान विष्णु के महामाया है उससे भगवान श्री हरि ने कहा--॥ ७०॥

श्रीभगवान् बोले - हे निद्रे ! जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित छः गर्भ को एक-एक करके देवकी की कुक्षि में स्थापित कर दे॥७१।।

कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश देवकी के सातवें गर्भ में स्थित होगा ॥७२॥

हे देवि ! गोकुल में वसुदेवजी की जो रोहिणी नामकी दूसरी भार्या रहती है उसके उदर में उस सातवें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े ॥७३॥

उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बन्द होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का सातवाँ गर्भ गिर गया ॥७४॥

वह श्वेत शैलशिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किये जाने के कारण संसार में 'सङ्गर्षण' नाम से प्रसिद्ध होगा॥ ७५॥

तदनन्तर, हे शुभे ! देवकी के आठवें गर्भ में मैं स्थित होऊँगा । उस समय तू भी तुरन्त ही यशोदा के गर्भ में चली जाना ॥७६॥

********

वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। ७७ ॥

हे अनिन्दिते ! उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयनगृह में ले जाएंगे ॥७८॥

तब, हे देवि ! कंस तुझे पकड़कर पर्वत-शिलापर पटक देगा; उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जायगी ॥ ७९ ।।

उस समय मेरे गौरव से सहस्रनयन इन्द्र शिर झुकाकर प्रणाम करनेके अनन्तर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा॥ ८० ॥

तू भी शुम्भ, निशुम्भ आदि ,सहस्र दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी॥८१॥

तू ही भूति, सन्नति, क्षान्ति और कन्ति है; तू ही आकाश, पृथिवी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है; इनके अतिरिक्त संसारमें और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है॥ ८२॥

जो लोग प्रातः काल और सायंकाल में अत्यन्त नम्रतापूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे उनकी समस्त कामनाएँ मेरी कृपा से पूर्ण हो जायँगी ॥८३-८४ ॥

*********

मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थो द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी ॥८५॥

*****

तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएँ मेरी कृपा से निस्सन्देह पूर्ण होंगी। हे देवि ! अब तू मेरे बतलाये हुए स्थानको जा ॥८६॥

ऊपर कही हुई कहानी विष्णुमहापुराण के पञ्चमांश प्रथमोऽध्याय में तथा ब्रह्मा के विधि-विधानों पर केन्द्रित ब्रह्मपुराण( महापुराण) के (181) वें अध्याय में उल्लिखित है। दोनों पाठ एक दूसरे की नकल हैं। यह यज्ञ मूलक कर्मकाण्डों के समर्थ पुरोहितो द्वारा आरोपित हैं । यह सभी क्षेपक ही है।

*********************************

स्कन्द पुराणकार भीराधा जी के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उन्हें आदि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है। देखे निम्नलिखित श्लोकों को-

श्रीकृष्णस्य मनश्चंद्रो राधास्यप्रभयान्वितः ।।तद्विहारवनं गोभिर्मण्डयन्रोचते सदा ।।५।।

कृष्णचन्द्रः सदा पूर्णस्तस्य षोडश याः कलाः ।।चित्सहस्रप्रभाभिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता ।। ६ ।।

एवं वज्रस्तु राजेन्द्र प्रपन्नभयभञ्जकः।।श्रीकृष्णदक्षिणे पादे स्थानमेतस्य वर्तते ।।७।।

अवतारेऽत्र कृष्णेन योगमायाऽति भाविता ।।तद्बलेनात्मविस्मृत्या सीदन्त्येते न संशयः ।। ८।।

श्लोकार्थ -

श्रीकृष्ण का मनरूपी चन्द्रमा राधा के मुख की प्रभारूप चाँदनी से युक्त हो उनकी लीलाभूमि वृन्दावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है ।।५।।

श्रीकृष्णचन्द्र नित्य परिपूर्ण हैं, प्राकृत चन्द्रमा की भाँति उनमें वृद्धि और क्षयरूप विकार नहीं होते। उनकी जो सोलह कलाएँ हैं, उनसे सहस्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं; इससे उनके सहस्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त, नित्य परिपूर्ण श्रीकृष्ण इस व्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं; इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अन्तर नहीं है ।।६।।

राजेन्द्र परीक्षित् ! इस प्रकार विचार करने पर सभी व्रजवासी गोप भगवान् के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करनेवाले जो ये वज्रनाभ हैं, इनका स्थान श्रीकृष्ण के दाहिने चरण में है ।।७।।

इस अवतार में भगवान् श्रीकृष्ण ने इन सबको अपनी योगमाया से अभिभूत कर लिया है, उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गये हैं और इसी कारण सदा दुःखी रहते हैं। यह बात निस्सन्देह ऐसी ही है ।।८।।

___________________

श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे परीक्षिदुद्धवसंवादे श्रीभागवतमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः।।३।।

इसके अति आगम ग्रन्थों में कृष्ण यामलतन्त्र के निम्नलिखित श्लोक विचारणीय हैं।

📚: वृषभानुपुराद्याता क्रीडार्थं राधिका स्वयम्।। पारावारेति विख्यातं स्थानं तस्मात् समागता:।।५४।।

कृष्ण यामल तन्त्र-📚

बिम्बाधरेण मुरली कररी विलासी।मायूरपिच्छपरिलाञ्छित चारचूड:।आभीरबालककुलेन विहारकारी।। राधापतिर्मम पुनर्भविताऽनुकूल:।।१५८।

कृष्ण यामल तन्त्र-📚

📚: एक: कृष्णो द्विधाभूतो मुमुक्षुभजनैषिणो:। उपकाराय शुद्धात्मा वेदविद्भि: स गीयते। मुक्तोब्रृह्मपदंयाति तदंगं ज्योतिरुत्तमम्।।८/२६ ख –८/२७ क।(कृष्ण यामल तन्त्र)

प्रकाशन काल में कुछ द्वेषवादी पुरोहितों नें भी ग्रन्थों में छेड़ाखानी की और कुछ जोड़ा कुछ तोड़ा और कुछ मरोड़ा है। अत: पुराण जो कृष्ण द्वैपायन व्यास की रचना बताए जाते परस्पर कहीं कहीं विरोधाभास लिए हुए हैं।

†श्रीकृष्ण जन्माष्टमी †

देवी भागवत पुराण के कुछ श्लोकों में कृष्ण के जन्म वर्णन है। वसुदेव और नन्द दोनों सजातीय एक ही परिवार के व्यक्ति थे।

पद संख्या (231) से (240) तक / तुलसीदास विनयपत्रिका /

बायों दियो बिभव कुरूपति को, भोजन जाइ बिदुर-घर कीन्हो।3।

व्याख्या:

"भविष्यपुराण-(उत्तरपर्व)अध्याय-(55)

सिंहराशिगते सूर्ये गगने जलदाकुले ।

मासि भाद्रपदेऽष्टम्यां कृष्णपक्षेऽर्धरात्रके ।

वृषराशिस्थिते चन्द्रे नक्षत्रे रोहिणीयुते ॥१४॥

वसुदेवेन देवक्यामहं जातो जनाः स्वयम् ।।

एवमेतत्समाख्यातं लोके जन्माष्टमीव्रतम् ।।१५।।

बंगाल के चैतन्य महाप्रभु द्वारा संचारित गौड़ीय सम्प्रदाय के अनुयायी सन्तों की मान्यता है कि जिस समय कारागार में श्रीवसुदेव-देवकी के सम्मुख चतुर्भुजरूप में भगवान् प्रकट हुए थे, उसी समय नन्दबाबा के घर पर भी यशोदानन्दन के रूप में द्विभुजरूप में भगवान प्रकट हुए थे।

एक: कृष्णो द्विधाभूतो मुमुक्षुभजनैषिणो:। उपकाराय शुद्धात्मा वेदविद्भि: स गीयते। मुक्तोब्रृह्मपदंयाति तदंगं ज्योतिरुत्तमम्।।८/२६ ख –८/२७ क।(कृष्ण यामल तन्त्र)

और यशोदा माता ने जुड़वाँ रूप में दो सन्तानों को जन्म दिया था पुत्र का नाम गोविन्द और पुत्री का नाम अम्बिका था।

नन्दपत्न्यां यशोदायां मिथुनं सञ्जायत: । गोविन्दाख्यः पुमान् कन्या साम्बिका च मथुरां गता ।।५।

(कृष्ण यामल तन्त्र)

विदित हो कि भगवान का द्विभुजधारी गोप रूप गोलोक का शाश्वत रूप है। जबकि चतुर्भुज रूप वैकुण्ठ वासी विष्णु रूप है। इसी लिए भगवान पृथ्वी पर गोपों के यहाँ ही गोप रूप में अवतरण करते हैं।

वे नन्द के पुत्र रूप में भी जन्म लेते हैं और वसुदेव के पुत्र रूप में भी जन्म लेते है।

श्रीमद्भागवत, दशमस्कन्ध के पञ्चम अध्याय के प्रथम श्लोक में वर्णन आया है--

नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्नादो महामनाः।

- जब नन्द के पुत्र का जन्म हुआ। यहाँ आत्मज शब्द नन्द और कृष्ण के रक्त व आनुवांशिक सम्बन्ध को सूचित करता है।

- जाताह्लादो महामनाःमहान मन वाले नन्द आनन्दित हुए।

- आहूय विप्रान् वेदज्ञान्:उन्होंने वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर।

- स्नातः शुचिरलङ्कृतः:उन्होंने स्नान किया, शुद्ध हुए और अलंकार धारण किए।

- नन्द ने तत्पश्चात विधिवत जातकर्मादि संस्कार करवाए और पितृ-देवताओं का पूजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को अलंकरणों से युक्त दस लाख गायें और सात रत्न तथा रेशमी वस्त्रों से युक्त तिलाद्रि (तिलों से भरे पर्वत) दान किए।

श्रीनन्दजी के आत्मज स्वयं से उत्पन्न (पुत्र) होने पर उन महामना को परमाह्लाद हुआ।'

श्रीनन्दजी के यहाँ भगवान् पुत्ररूप में जन्म न लेते तो शुकदेव जी 'आत्मज उत्पन्ने' पुत्र पैदा हुआ पद न कहकर 'स्वात्मजं मत्वा' ' अपना पुत्र मानकर ' वाक्यपद कहते। जो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। अत: व्याकरण की दृष्टि से भी कृष्ण गोविन्द नाम से नन्द के पुत्र हैं।

*********

कृष्ण यामल तन्त्र नामक ग्रन्थ में वर्णन है कि नन्द की पत्नी यशोदा के जुड़वां सन्तानें हुई एक लड़का हुआ और एक लड़की । लड़के का नाम गोविन्द और लड़की का नाम अम्बिका रखा गया जो मथुरा को चली गयी।५।

नन्दपत्न्यां यशोदायां मिथुनं सञ्जायत: । गोविन्दाख्यः पुमान् कन्या साम्बिका च मथुरां गता ।।५।

(कृष्ण यामल तन्त्र)

इतना ही नहीं विष्णु यामल में वर्णन है कि वसुदेव द्वारा ले जाए ग॒ए वासुदेव कृष्ण निश्चय ही नन्द पुत्र की आत्मा में विलीन हो गयी जैसे मेघों में बिजली समा जाती है।

वसुदेव: समानीतो वासुदेवोऽखिलात्मनि लीनो नन्दसुते राजन् ! घने सौदामिनी यथा।।६।

अनुवाद:-वसुदेव द्वारा लाये गये वासुदेव श्रीकृष्ण स्वयं नन्द पुत्र में लीन हो गये जैसे बिजली मेघों में विलीन हो जाती है।६।

(विष्णु यामल-तत्र)

इन महानुभावों का कहना है कि श्रीवसुदेव-देवकी की भक्ति ऐश्वर्यमिश्रित वात्सल्यमयी थी और श्रीनन्दयशोदा की भक्ति ऐश्वर्यगन्धशून्य विशुद्ध वात्सल्यमयी।

इसी से वसुदेव-देवकी के सामने भगवान् शंख-चक्र-गदापद्मधारी चतुर्भुज अद्भुत बालक के रूप में आविर्भूत हुए। भगवान् के इस ऐश्वर्यमय रूप को देखकर उन्होंने समझा कि श्रीभगवान् नारायण हमारे पुत्ररूप में प्रकट हुए हैं; अतएव उन्होंने हाथ जोड़कर इनकी स्तुति की और भगवान ने भी पूर्व-जन्मों की स्मृति दिलाकर अपने साक्षात् भगवान् होने का परिचय दिया।

इसमें ऐश्वर्य प्रत्यक्ष है। तदनन्तर वात्सल्य-भाव का उदय होनेपर कंस के भयसे उन्होंने भगवान्से बार-बार चतुर्भुजरूप को छिपाकर द्विभुज साधारण शिशु बनने के लिये अनुरोध किया।

इससे यह सिद्ध है कि श्रीवसुदेव-देवकी का वात्सल्य-प्रेम-ऐश्वर्यमिश्रित था और भगवान् का ऐश्वर्यमय चतुर्भुजरूप ही उनका आराध्य था तथा वे उसको पुत्ररूप में प्राप्त करना तथा देखना चाहते थे।

परन्तु इसके विपरीत श्रीनन्द-यशोदा का वात्सल्य-प्रेम विशुद्ध था, उसमें ऐश्वर्य-ज्ञान का तनिक भी सम्बन्ध नहीं था; इससे उनके सामने भगवान् द्विभुज प्राकृत बालक के रूप में ही आविर्भूत हुए और उन्होंने कोई स्तुति-प्रार्थना भी नहीं की। यह द्विभुज रूप ही गोलोक का गोप रूप है। इसी रूप को

पुत्र समझकर गोद में उठा लिया और नवजात बालक के कल्याणार्थ जातकर्मादि करवाये।

***

नन्दपत्नयां यशोदायां मिथुन: समपद्यत:। गोविन्दाख्यः पुमान् कन्या साम्बिका मथुरां गता॥

यह प्रसिद्ध ही है कि भगवान् उसी रूप में भक्त के सामने प्रकट होते हैं, जो रूप भक्त के मन में होता है। श्रीभागवत में श्रीब्रह्माजी ने कहा है--

त्वं भक्तियोगपरिभावितहृत्सरोज ।

आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् ।

यद् यद् धिया ते उरुगाय विभावयन्ति ।

तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥११॥

(भागवतपुराण-३/९/११)

भगवन् ! आपके भक्त जिस स्वरूप की निरन्तर भावना करते हैं, आप आप उसी रूप में प्रकट होकर भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं।'

श्रीमद्भागवत में जो यह स्पष्ट वर्णन नहीं आया है--इसका कारण यह बताया जाता है कि श्रीशुकदेवजी भक्तराज परीक्षित् को कथा सुना रहे थे। परीक्षित् का सम्बन्ध वसुदेवजी से था। अतः उन्हें विशेष आनन्द देने के लिये शुकदेवजी ने नन्दालय में भी भगवान् के प्रकट होने का स्पष्ट वर्णन नहीं किया; परन्तु उनका प्रेमपूर्ण हृदय माना नहीं और इस श्लोक में उनके श्रीमुखसे “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने ' के रूप में रहस्य प्रकट हो ही गया।

श्रीमद्भागवतमें और भी संकेत है--कंस ने जब गोकुल से लायी हुई यशोदा की कन्या को देवकी की कन्या समझकर उसे मारने के लिये शिलापर पटकना चाहा, तब वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गयी और देवीरूप से प्रकट हुई । उस समय भागवत में उसके लिये 'अदृश्यतानुजा विष्णो: ' अर्थात् 'कंस ने भगवान्की अनुजा (छोटी बहिन)-को देखा '-यों लिखा है। पर यदि भगवान् श्रीकृष्ण केवल श्रीदेवकी के पुत्र होते तो यशोदा की कन्या को भगवान् की 'अनुजा' कहना युक्तियुक्त तथा सत्य न होता किन्तु परमानन्दघनविग्रह भक्तवाञ्छाकल्पत भक्तवाञ्छाकल्पतरु श्रीभगवान् जिस समय कंस-कारागार में वसुदेव-आत्मजरूप में प्रकट हुए थे, ठीक उसी समय गोकुल में नन्दात्मज के रूप में भी वही भगवान् प्रकट हुए थे तथा उसी के थोड़ी देर बाद योगमाया कन्या के रूप में प्रकट हुई थीं।

___________________

श्रीहरिवंश में आया है-

गर्भकाले त्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते स्त्रियौ। देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ।११।

हरिवंशपुराण विष्णुपर्व अध्याय (4)

अर्थात् गर्भकाल पूरा होने के पहले ही आठवें महीने में 'देवकी और यशोदा दोनों ने एक ही साथ प्रसव किया था।'

इस तथ्य पर यह कहा जा सकता है कि “जिस समय देवकी जी के भगवान् पुत्ररूप में प्रकट हुए, उसी समय यशोदाजी के योगमाया प्रकट हुईं।'

पर ऐसा कहना बनता नहीं; क्योंकि श्रीमद्भागवत (१०। ३। ४७) -में यह स्पष्ट उल्लेख है कि “' श्रीभगवान् से प्रेरित वसुदेवजी ने पुत्र को गोद में लेकर कारागार से बाहर निकलने की इच्छा की, उस समय “योगमाया ' प्रकट हुईं।'

अतएव कारागार में भगवान का और गोकुल में योगमाया का प्राकट्य आगे-पीछे हुआ, एक ही समय नहीं हुआ था। इस तथ्य पर भी यह कहा जा सकता है कि गोकुलमें ' भगवान् प्रकट हुए ! इसमें स्पष्ट प्रमाण क्या है ? तो इसके समाधान में ' श्रीकृष्णयामल तन्त्र' नामक ग्रन्थ का कहना है कि नन्द पत्नी यशोदा के यमज( जुड़वाँ) संतान हुई थी; पहले एक पुत्र हुआ, तदनन्तर एक कन्या हुई पुत्र साक्षात् श्रीगोविन्द थे और कन्या थी स्वयं अम्बिका (योगमाया)।

यशोदा की इस कन्या को ही वसुदेवजी मथुरा ले गये थे-

इस स्पष्टोक्ति से योगमायाको 'श्रीकृष्ण की अनुजा'(छोटी बहिन) कहा जाना भी सार्थक हो गया।

इस विषय पर फिर कहा जा सकता है--' श्रीवसुदेव जी जब शिशु श्रीकृष्ण को लेकर गोकुल गये, तब वहाँ उन्हें केवल शिशु बालिका ही क्यों दिखायी दी, बालक क्यों नहीं दिखायी दिया ? और बालक भी था तो फिर वह बालक कहाँ गया ? वहाँ दो बालक होने चाहिये।'

इस शंका का समाधान यह है कि इनके वहाँ पहुँचते ही उसी क्षण इन वसुदेव बालक उस नन्दबालक में विलीन हो गया। इन्हें पता ही नहीं लगा कि वहाँ कोई बालक और भी था। वरिष्ठ महानुभावों ने यहाँ तक माना है कि जिस समय कंस के कारागार में देवकी ने यह प्रबल इच्छा की कि श्रीभगवान् के चतुर्भुजरूप का गोपन हो जाय, उसी समय यशोदा हृदयस्थ भगवान् का द्विभुज बालकरूप उस चतुर्भुजरूप को छिपाकर देवकी के सामने आविर्भूत हो गया (यदा स्वाविर्भूतचतुर्भुजरूपाच्छादनाय श्रीदेवकीच्छाजायत, तदा यशोदाहदयस्थद्विभुजरूपस्य तद्रूपाच्छादनपूर्वकाविर्भावस्तत्रासीदिति गम्यते--'वैष्णवतोषिणी')।

यशोदा के यहाँ प्रकट भगवान् वहाँ से तुरन्त यहाँ आकर प्रकट हो गये और उनमें भगवान् का शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुजरूप तुरन्त वैसे ही विलीन हो गया, जैसे बादल में बिजली विलीन हो जाती है-

वसुदेवसुतः श्रीमान् वासुदेवोऽखिलात्मनि। लीनो नन्दसुते राजन ! घने सौदामनी यथा॥ 6। (श्रीकृष्णयामल तन्त्र )

देवक्यां देवरूपिण्यां. विष्णु: सर्वगुहाशयः। आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः॥ भागवत पुराण-(१०। ३। ८)

यहाँ 'देवकी' शब्द 'देहली-दीपक' न्याय से श्रीदेवकीजी और श्रीयशोदाजी दोनोंका ही वाचक है; क्योंकि यशोदाजीका भी दूसरा नाम 'देवकी' था।

श्रीहरिवंशपुराण में आया है-

द्वे नाम्नी नन्दभार्याया यशोदा देवकीति च। अतः सख्यमभूत्तस्या देवक्या शौरिजायया॥अनुवाद:-“नन्दभार्या यशोदा के यशोदा और देवकी-दो नाम थे, इसीलिये उनका नामसाम्य के कारण वसुदेव-पत्नी देवकी से सख्यभाव था।'

इस वाक्य से भी यह कहा जा सकता है कि सांकेतिक भाषा में श्रीशुकदेवजीने दोनों जगह भगवान् के प्राकट्य की बात कह दी। एक अस्पष्ट संकेत और भी है-

यशोदा नन्दपत्नी च जातं॑ परमबुध्यत। न तल्लिड्रं परिश्रान्तना निद्रयापगतस्मृतिः॥

(श्रीमद्भागवत पुराण- १०। ३। ५३)

नन्दपत्नी यशोदा को यह तो ज्ञात हुआ कि संतान हुई है; परंतु श्रम और निद्रा (भगवत्प्रेरित स्वजनमोहिनी माया)-के कारण अचेत होने से वे यह न जान सकीं कि पुत्र है या कन्या! इससे भी नन्दालय में भगवान् के प्राकट्य का संकेत है। महानुभावों का कहना है कि भगवान् के दो रूप हैं--'ऐश्वर्य सम्पन्न' और 'ब्राह्म सम्पन्न। 'ऐश्वर्य' मायायुक्त है और “ब्राह्म' स्वरूप मायातीत है। अचिन्त्यानन्त-अतुलनीय-कल्याण-गुणगणसम्पन्न स्वमायाविशिष्ट ' ऐश्वर्य' रूप के द्वारा इस विश्वब्रह्माण्ड का सृजन-पालन आदि होता है। भगवान्का शुद्ध ब्रह्मस्वरूप उत्पादन-पालनादि लीलाओं से रहित, केवल आनन्दप्रेममय है। अत: वसुदेवजी के यहाँ जिस रूप का प्राकट्य हुआ था, वह “ऐश्वर्य"' रूप था और “नन्दात्मज' रूप से ब्रह्मस्वरूप गोलोक रूप से भगवान् अवतरित हुए थे। श्रीवसुदेवजीके यहाँ आविर्भूत 'ऐश्वर्य ' रूप और नन्दात्मज ब्राह्मस्वरूप में ब्राह्मस्वरूप गोपनरूप से गोपांगनाओं के साथ ब्रजमण्डल में रह गया। यही “वृन्दावन परित्यज्य पादमेक॑ न गच्छति' का रहस्य है।

यद्यपि श्रीभागवतमें इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथा यह क्लिष्ट कल्पना-सी भी है, तथापि महानुभावोंके उपर्युक्त विवेचनके अनुसार श्रीभगवान् “नन्दात्मज' रूपमें भी अवतीर्ण हुए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

भारत के विभिन्न राज्यों में श्रीकृष्ण के नाम-

कृष्ण की आमतौर पर पूजा इस प्रकार की जाती है:

- कन्हैय्या/ बांकेबिहारी /ठाकुरजी/कान्हा/कुंजबिहारी/ राधा रमण / राधावल्लभ /किसना/किशन : उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश

- जगन्नाथ : ओडिशा

- विठोबा : महाराष्ट्र

- श्रीनाथजी : राजस्थान

- गुरुवायूरप्पन / कन्नन : केरल

- द्वारकाधीश /रणछोड़ : गुजरात

- मायोन/पार्थसारथी/कन्नन : तमिलनाडु

- कृष्णय्या: कर्नाटक

ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत-

कृष्ण की परंपरा प्राचीन भारत के कई स्वतंत्र देवताओं का एक समामेलन प्रतीत होती है, जिनमें से सबसे पहले वासुदेव को प्रमाणित किया गया है । वासुदेव वृष्णि जनजाति के एक नायक-देवता थे , जो वृष्णि नायकों से संबंधित थे , जिनकी पूजा 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पाणिनी के लेखन में और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हेलियोडोरस के साथ पुरालेख में प्रमाणित है। स्तम्भ ] एक समय में, ऐसा माना जाता है कि वृष्णियों की जनजाति यादवों/अभीरों की जनजाति के साथ मिल गई थी, जिनके अपने नायक-देवता का नाम कृष्ण था। वासुदेव और कृष्ण मिलकर एक देवता बन गए, जो इसमें प्रकट होता है महाभारत , और उन्हें महाभारत और भगवद गीता में विष्णु के साथ पहचाना जाने लगा। चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास, एक अन्य परंपरा, मवेशियों के रक्षक, आभीरों के गोपाल-कृष्ण का पंथ

प्रारम्म्भिक पुरालेखीय स्रोत

सिक्के पर चित्रण (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व)

180 ईसा पूर्व के आसपास, इंडो-ग्रीक राजा अगाथोकल्स ने देवताओं की छवियों वाले कुछ सिक्के ( अफगानिस्तान के ऐ-खानौम में खोजे गए) जारी किए थे, जिन्हें अब भारत में वैष्णव कल्पना से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवता संकर्षण प्रतीत होते हैं - गदा गदा और हल के गुणों वाले बलराम , और शंख (शंख) और सुदर्शन चक्र के गुणों वाले वासुदेव-कृष्ण। बोपराची के अनुसार, देवता के शीर्ष पर स्थित शिरस्त्राण वास्तव में शीर्ष पर अर्ध-चंद्र छत्र ( छत्र ) के साथ एक शाफ्ट का गलत चित्रण है।

शिलालेख

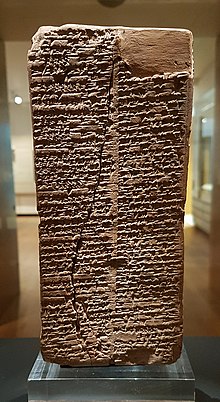

हेलियोडोरस स्तंभ , ब्राह्मी लिपि शिलालेख वाला एक पत्थर का स्तंभ, बेसनगर ( विदिशा , मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश ) में औपनिवेशिक युग के पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया था। शिलालेख के आंतरिक साक्ष्य के आधार पर, यह 125 और 100 ईसा पूर्व के बीच का बताया गया है और अब इसे हेलियोडोरस के नाम से जाना जाता है - एक इंडो-ग्रीक जिसने एक क्षेत्रीय भारतीय राजा, काशीपुत्र भागभद्र के लिए ग्रीक राजा एंटियालसिडास के राजदूत के रूप में कार्य किया था । हेलियोडोरस स्तंभ शिलालेख " वासुदेव" को हेलियोडोरस का एक निजी धार्मिक समर्पण है", एक प्रारंभिक देवता और भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम। इसमें कहा गया है कि स्तंभ का निर्माण " भगवत हेलियोडोरस" द्वारा किया गया था और यह एक " गरुड़ स्तंभ" है (दोनों विष्णु-कृष्ण-संबंधित शब्द हैं)। इसके अतिरिक्त, शिलालेख में महाभारत के अध्याय 11.7 से एक कृष्ण-संबंधित श्लोक शामिल है जिसमें कहा गया है कि अमरता और स्वर्ग का मार्ग सही ढंग से तीन गुणों का जीवन जीना है: आत्म- संयम ( दमः ), उदारता ( कागः या त्याग ), और सतर्कता ( प्रमादः) ) पुरातत्वविदों द्वारा 1960 के दशक में हेलियोडोरस स्तंभ स्थल की पूरी तरह से खुदाई की गई थी। इस प्रयास से एक गर्भगृह, मंडप और सात अतिरिक्त स्तंभों के साथ एक बहुत बड़े प्राचीन अण्डाकार मंदिर परिसर की ईंट की नींव का पता चला । हेलियोडोरस स्तंभ शिलालेख और मंदिर प्राचीन भारत में कृष्ण-वासुदेव भक्ति और वैष्णववाद के सबसे पहले ज्ञात साक्ष्यों में से हैं।

हेलियोडोरस शिलालेख पृथक साक्ष्य नहीं है। हाथीबाड़ा घोसुंडी शिलालेख , जो राजस्थान राज्य में स्थित हैं और आधुनिक पद्धति द्वारा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, संकर्षण और वासुदेव का उल्लेख करते हैं, यह भी उल्लेख करते हैं कि संरचना सर्वोच्च देवता नारायण के सहयोग से उनकी पूजा के लिए बनाई गई थी । ये चार शिलालेख सबसे पुराने ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से कुछ होने के कारण उल्लेखनीय हैं।

उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन पुरातात्विक स्थल पर पाए गए एक मोरा पत्थर के स्लैब पर , जो अब मथुरा संग्रहालय में रखा गया है , उस पर ब्राह्मी शिलालेख है। यह पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का है और इसमें पांच वृष्णि नायकों का उल्लेख है , जिन्हें संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न , अनिरुद्ध और साम्ब के नाम से जाना जाता है ।

वासुदेव के लिए शिलालेखीय रिकॉर्ड दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अगाथोकल्स और हेलियोडोरस स्तंभ के सिक्के के साथ शुरू होता है, लेकिन कृष्ण का नाम पुरालेख में बाद में दिखाई देता है। अफगानिस्तान की सीमा के पास, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में पहली शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्द्ध के चिलास II

पुरातात्विक स्थल पर , पास में कई बौद्ध छवियों के साथ, दो पुरुष उत्कीर्ण हैं। दोनों पुरुषों में से बड़े ने अपने दोनों हाथों में हल और गदा पकड़ रखी थी।

कलाकृति के साथ खरोष्ठी लिपि में एक शिलालेख भी है, जिसे विद्वानों ने राम-कृष्ण के रूप में परिभाषित किया है , और दो भाइयों, बलराम और कृष्ण के एक प्राचीन चित्रण के रूप में व्याख्या की गई है।

"The first known depiction of the life of Krishna himself comes relatively late, with a relief found in Mathura, and dated to the 1st–2nd century CE. This fragment seems to show Vasudeva, Krishna's father, carrying baby Krishna in a basket across the Yamuna. The relief shows at one end a seven-hooded Naga crossing a river, where a makara crocodile is thrashing around, and at the other end a person seemingly holding a basket over his head.

Gita

एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण के विस्तृत विवरण वाला सबसे पहला ग्रंथ महाकाव्य महाभारत है , जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। कृष्ण महाकाव्य की कई मुख्य कहानियों के केंद्र में हैं। महाकाव्य की छठी पुस्तक ( भीष्म पर्व ) के अठारह अध्याय जो भगवद गीता का निर्माण करते हैं, उनमें युद्ध के मैदान पर अर्जुन को कृष्ण की सलाह शामिल है ।

हरिवंश पुराण भी महाभारत का खिलभाग है। जिसमें कृष्ण के आभीर( गोप ) जाति में जन्म लेने का वर्णन है।

प्राचीन काल में जब भगवद गीता की रचना की गई थी, तब कृष्ण को व्यापक रूप से एक व्यक्तिगत देवता के बजाय विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता था, फिर भी वह बेहद शक्तिशाली थे और विष्णु के अलावा ब्रह्मांड में लगभग सभी चीजें "किसी न किसी तरह कृष्ण के शरीर में मौजूद थीं" "

हरिवंश पुराण जो , महाभारत के बाद के परिशिष्ट में , कृष्ण के बचपन और युवावस्था का विस्तृत संस्करण शामिल है।

अन्य स्रोत

छान्दोग्य उपनिषद , जिसकी रचना ईसा पूर्व 8वीं और 6वीं शताब्दी के बीच हुई मानी जाती है, प्राचीन भारत में कृष्ण के संबंध में अटकलों का एक अन्य स्रोत रहा है।

छान्दोग्योपनिषद-श्लोक (III.xvii.6) में कृष्णाय देवकीपुत्राय में कृष्ण का उल्लेख अंगिरसा परिवार के ऋषि घोर के छात्र के रूप में किया गया है। कुछ विद्वानों द्वारा घोरा की पहचान जैन धर्म के बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ से की जाती है । यह वाक्यांश, जिसका अर्थ है " देवकी के पुत्र कृष्ण के लिए", मैक्स मुलर जैसे विद्वानों द्वारा कृष्ण के बारे में दंतकथाओं और वैदिक विद्या के संभावित स्रोत के रूप में उल्लेख किया गया है।

यास्क का निरुक्त , छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक व्युत्पत्ति शास्त्रीय शब्दकोश प्रकाशित हुआ है, जिसमें अक्रूर के पास मौजूद श्यामंतक रत्न का संदर्भ है , जो कृष्ण के बारे में प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं का एक रूप है। शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय-आरण्यक कृष्ण अपने वृषि उत्पत्ति से बेकार हैं।

प्राचीन वैयाकरण पाणिनि (संभवतः 5 वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे ) द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में , वासुदेव और अर्जुन को , पूजा के प्राप्तकर्ता के रूप में, एक ही सूत्र में एक साथ सन्दर्भित किया गया है ।

मेगस्थनीज , एक यूनानी नृवंशविज्ञानी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम के राजदूत, ने अपने प्रसिद्ध काम इंडिका में हेराक्लीज़ का संदर्भ दिया था । यह पाठ अब इतिहास में खो गया है, लेकिन बाद के यूनानियों जैसे एरियन , डायोडोरस और स्ट्रैबो द्वारा माध्यमिक साहित्य में उद्धृत किया गया था । इन ग्रंथों के अनुसार, मेगस्थनीज ने उल्लेख किया है कि भारत की सौरसेनोई जनजाति, जो हेराक्लीज़ की पूजा करती थी, के पास मेथोरा और क्लेइसोबोरा नाम के दो प्रमुख शहर थे, और जोबारेस नाम की एक नौगम्य नदी थी। एडविन ब्रायंट के अनुसार भारतीय धर्मों के एक प्रोफेसर, जो कृष्ण पर अपने प्रकाशनों के लिए जाने जाते हैं, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि सौरसेनोई यदु वंश की एक शाखा, शूरसेनस को संदर्भित करता है, जिससे कृष्ण संबंधित थे"। ब्रायंट का कहना है कि हेराक्लीज़ शब्द संभवतः हरि-कृष्ण का ग्रीक ध्वन्यात्मक समकक्ष है, जैसे कि मथुरा का मेथोरा, कृष्णपुरा का क्लीसोबोरा और जमुना का जोबारेस । बाद में, जब सिकंदर महान ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में अपना अभियान शुरू किया, तो उसके सहयोगियों को याद आया कि पोरस के सैनिक हेराक्लीज़ की एक छवि ले जा रहे थे।

बौद्ध पाली सिद्धान्त और घट-जातक (नंबर 454) में वासुदेव और बलदेव के भक्तों का विवादास्पद उल्लेख है। इन ग्रंथों में कई विशिष्टताएँ हैं और ये कृष्ण कथाओं का विकृत और भ्रमित संस्करण हो सकते हैं।

जैन धर्म के ग्रंथों में भी तीर्थंकरों के बारे में अपनी किंवदंतियों में, कई विशिष्टताओं और विभिन्न संस्करणों के साथ, इन कहानियों का उल्लेख किया गया है । प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्य में कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों के इस समावेश से पता चलता है कि प्राचीन भारत की गैर-हिंदू परंपराओं द्वारा देखे गए धार्मिक परिदृश्य में कृष्ण धर्मशास्त्र अस्तित्व में था और महत्वपूर्ण था ।

थेरवाद (बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा में पाली ग्रन्थों में वासुदेव शब्द है।

घट जातक (संख्या 454) में बताया गया है कि जब वसुदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई और वसुदेव निराशा में डूब गए, तो उनके भाई घटपंडित ने पागलपन का नाटक करके उन्हें होश में लाया।

वासुदेव के मंत्री रोहिणीय थे। वासुदेव को (जि.4.84; जि.6.421 में उन्हें कन्ह कहा गया है) कान्हा और फिर केशव कहकर संबोधित किया गया है। विद्वान बताते हैं (जि.4.84) कि उन्हें कन्ह्यानगोत्त के होने के कारण कन्ह्या कहा जाता था, और केशव इसलिए क्योंकि उनके केश सुंदर थे (केशसोभानतय)। हालाँकि, ये नाम इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं (देखें अंधकवेन्हुदासपुत्त, संख्या 1) कि वासुदेव की कथा कृष्ण की कथा से जुड़ी थी।

महाउम्मग्ग जातक (ज.वि.421) में वर्णित है कि राजा शिवि की माता जाम्बवती, वासुदेव कान्हा की पत्नी थीं। विद्वान इस वासुदेव की पहचान अंधकवेन्हुदासपुत्त के ज्येष्ठ पुत्र से करते हैं और कहते हैं कि जाम्बवती एक चण्डाली थीं। वासुदेव उनके अद्भुत सौंदर्य के कारण उन पर मोहित हो गए और उनकी जाति के विपरीत उनसे विवाह कर लिया। उनका पुत्र शिवि था, जो बाद में द्वारावती में अपने पिता के सिंहासन पर बैठा।

वासुदेव की पहचान सारिपुत्त से की जाती है। जे.iv.89.

वासुदेववत्तिका। संभवतः वासुदेव (कृष्ण) के अनुयायी; उनका उल्लेख बलदेववत्तिका और अन्य के साथ समानब्रह्मणवत्तशुद्धिका की सूची में किया गया है।

-जैन ग्रन्थों में श्रीकृष्ण-

वसुदेव कृष्ण के पिता हैं: श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों स्रोतों के अनुसार वे नौवें वासुदेव ("हिंसक नायक") हैं । चूँकि वे चक्रवर्ती (सार्वभौमिक सम्राट) की आधी शक्ति रखते हैं , इसलिए उन्हें अर्धचक्रीण भी कहा जाता है। जैन किंवदंतियों में ऐसे नौ वासुदेवों का वर्णन है जो आमतौर पर अपने "कोमल" जुड़वां बलदेवों के साथ प्रकट होते हैं। इन जुड़वां नायकों की किंवदंतियों में आमतौर पर उनके विरोधी समकक्ष प्रतिवासुदेव (प्रतिनायक) शामिल होते हैं।

राजा वासुदेव, रानी देवकी और उनके पुत्र कृष्ण की कहानियाँ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित ("तिरसठ महान व्यक्तियों का जीवन") जैसे ग्रंथों में वर्णित हैं , जो हेमचंद्र द्वारा बारहवीं शताब्दी में रचित श्वेताम्बर ग्रंथ है।

वासुदेव (वासुदेव) (या विष्णु, नारायण) नौ "नायकों" के समूह और विरोधी प्रतिवासुदेवों (या प्रतिविष्णु, प्रतिनारायण) के समकक्ष को संदर्भित करता है, जिसका उल्लेख श्वेतांबर और दिगंबर दोनों साहित्य में किया गया है। - प्रत्येक अर्ध काल चक्र में, बलभद्र (सौम्य नायक), वासुदेव (हिंसक नायक) और प्रतिवासुदेव (प्रतिनायक) के 9 समूह होते हैं। हिंदू पुराणों के विपरीत, जैन पुराणों में बलभद्र और नारायण नाम केवल बलराम और कृष्ण तक ही सीमित नहीं हैं। इसके बजाय वे शक्तिशाली सौतेले भाइयों के दो अलग-अलग वर्गों के नाम के रूप में कार्य करते हैं, जो जैन ब्रह्माण्ड विज्ञान के प्रत्येक अर्ध काल चक्र में नौ बार प्रकट होते हैं और संयुक्त रूप से आधे चक्रवर्ती के रूप में आधी पृथ्वी पर शासन करते हैं। अंततः नारायण द्वारा प्रतिनारायण को उसके अधर्म और अनैतिकता के कारण मार दिया जाता है।

प्राचीन संस्कृत व्याकरणविद् पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में बाद के भारतीय ग्रंथों में पाए जाने वाले कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भ दिए हैं। पाणिनि के श्लोक 3.1.26 पर अपनी टिप्पणी में, उन्होंने कंसवध या "कंस की हत्या" शब्द का भी उपयोग किया है , जो कृष्ण से जुड़ी किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पुराणों

कई पुराण , ज्यादातर गुप्त काल (4-5वीं शताब्दी ईस्वी) के दौरान संकलित हैं जिनमें कृष्ण की जीवन कहानी या उसके कुछ मुख्य अंश बताये गये हैं। दो पुराणों, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी का सबसे विस्तृत वर्णन है, लेकिन भागवत और विष्णु पुराण की वर्तमान प्रतियों से बहुत से श्लोक निकालकर प्रक्षिप्त श्लोक संलग्न कर दिए गये हैं। और अन्य ग्रन्थों में कृष्ण की जीवन कहानियाँ अलग-अलग हैं, और उनमें महत्वपूर्ण विसंगतियाँ हैं। सम्भवत ये बाद में जोड़े गये प्रक्षिप्त अंश हैं।

[ आभीर जाति को यदि शब्द व्युत्पत्ति के हिसाब से देखा जाय तो- अभीर शब्द में 'अण्' तद्धित प्रत्यय करने पर आभीर समूह वाची रूप बनता है। अर्थात् आभीर शब्द अभीर शब्द का ही बहुवचन है। 'परन्तु परवर्ती संस्कृत कोश कारों नें आभीरों की गोपालन वृत्ति और उनकी वीरता प्रवृत्ति को दृष्टि-गत करते हुए अभीर और आभीर शब्दों की दो तरह से भिन्न-भिन्न व्युत्पत्तियाँ कर दीं। जैसे-

ईसा पूर्व पाँचवी सदी में कोशकार अमरसिंह ने अपने कोश अमरकोश में अहीरों की प्रवृत्ति वीरता (निडरता) को केन्द्रित करके आभीर शब्द की व्युत्पत्ति की है। नीचे देखें।

आ= समन्तात् + भी=भीयं (भयम्) + र= राति ददाति शत्रुणां हृत्सु = जो चारो तरफ से शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करता है वह आभीर कहलाता है।

किन्तु वहीं पर अमरसिंह के परवर्ती शब्द कोशकार- तारानाथ नें अपने ग्रन्थ वाचस्पत्यम् में अभीर- जाति की शब्द व्युत्पत्ति को उनकी वृत्ति यानी व्यवसाय के आधार पर गोपालन को केन्द्रित करके ही सुनिश्चित किया है। नींचे देखें।

"अभिमुखी कृत्य ईरयति गा- इति अभीर = जो सामने मुख करके चारो-ओर से गायें चराता है या उन्हें घेरता है।

अगर देखा जाय तो उपर्युक्त दोनों शब्दकोश में जो अभीर शब्द की व्युत्पत्ति को बताया गया है उनमें बहुत अन्तर नहीं है। क्योंकि एक नें अहीरों की वीरता मूलक प्रवृत्ति (aptitude ) को आधार मानकर शब्द व्युत्पत्ति को दर्शाया है तो वहीं दूसरे नें अहीर जाति को गोपालन वृत्ति अथवा (व्यवसाय) (profation) को आधार मानकर शब्द व्युत्पत्ति को दर्शाया है।

अहीर शब्द के लिए दूसरी जानकारी यह है कि- आभीर का तद्भव रूप आहीर होता है। अब यहाँ पर तद्भव और तत्सम शब्द को जानना आवश्यक हो जाता है। तो इस सम्बन्ध में सर्वविदित है कि - संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिन्दी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।

ऐसे शब्द, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिन्दी में आये हैं,वे 'तद्भव' कहलाते हैं। अर्थात- तद्भव शब्द का मतलब है, जो शब्द संस्कृत से आए हैं, लेकिन उनमें कुछ बदलाव के बाद हिन्दी में प्रयोग होने लगे हैं। जैसे आभीर संस्कृत का शब्द है, किन्तु कालान्तरण में बदलाव हुआ और आभीर शब्द हिन्दी में आहीर शब्द के रूप में प्रयुक्त होने लगा। ऐसे ही तद्भव शब्द के और भी

उदाहरण है जैसे- दूध, दही, अहीर, रतन, बरस, भगत, थन, घर इत्यादि।

किन्तु यहाँ पर हमें अहीर और आभीर, शब्द के बारे में ही विशेष जानकारी देना है कि इनका प्रयोग हिन्दी और संस्कृत ग्रन्थों में कब, कहाँ और कैसे एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है।

तो इस सम्बन्ध में सबसे पहले अहीर शब्द के विषय में जानेंगे कि हिन्दी ग्रन्थों में इसका प्रयोग कब और कैसे हुआ। इसके बाद संस्कृत ग्रन्थों में जानेंगे कि आभीर शब्द का प्रयोग गोप, अहीर और यादवों के लिए कहाँ-कहाँ प्रयुक्त हुआ।

अहीर शब्द का प्रयोग हिन्दी पद्य साहित्यों में कवियों द्वारा बहुतायत रुप से किया गया है। जैसे-

अहीर शब्द का रसखान कवि अपनी रचनाओं में खूब प्रयोग किए हैं-

"सेष, गनेस, महेस, दिनेस, सुरेसहु जाहि निरंतर गावैं।

जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावैं।

नारद से सुक ब्यास रहैं पचि हारे तऊ पुनि पार न पावैं।

ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाच नचावैं।।8।।

इसी ग्रन्थ "सुजानरसखान" में अन्यत्र भी रसखान श्रीकृष्ण को अहीर लिखते हैं ।

देस बदेस के देखे नरेसन रीझ की कोऊ न बूझ करैगो।

तातें तिन्हैं तजि जानि गिरयौ गुन सौगुन गाँठि परैगो।

बाँसुरीबारो बड़ो रिझवार है स्याम जु नैसुक ढार ढरैगौ।

लाड़लौ छैल वही तौ अहीर को पीर हमारे हिये की हरैगौ।।18।

बाँकी धरै कलगी सिर ऊपर बाँसुरी-तान कटै रस बीर के।

कुंडल कान लसैं रसखानि विलोकन तीर अनंग तुनीर के।

डारि ठगौरी गयौ चित चोरि लिए है सबैं सुख सोखि सरीर के।

जात चलावन मो अबला यह कौन कला है भला वे अहीर के।।88।।

_____

इसी तरह से भगवान श्रीकृष्ण की श्रद्धा में सदैव लीन रहने वाले कवि इशरदास रोहडिया (चारण), जिनका जन्म विक्रम संवत- (1515) में राजस्थान के भादरेस गांँव में हुआ था। जिन्होंने (500) साल पहले दो ग्रन्थ "हरिरस" और "देवयान" लिखे। जिसमें ईशरदासजी द्वारा रचित "हरिरस" के एक दोहे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कृष्ण भगवान का जन्म अहीर (यादव) कुल में हुआ था।

नारायण नारायणा! तारण तरण अहीर। हूँ चारण हरिगुण चवां, सागर भरियो क्षीर।। ५८।

अर्थात् - अहीर जाति में अवतार लेने वाले हे नारायण (श्रीकृष्ण) ! आप जगत के तारण तरण (उद्धारक) हो, मैं चारण आप श्रीहरि के गुणों का वर्णन करता हूँ, जो कि सागर गुणों के क्षीर से भरा हुआ है।५८।

और श्रीकृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी ने भी श्रीकृष्ण को अहीर कहते हुए उनका स्तवन किया है। सूरसागर के दशमस्कन्ध-(पृष्ठ ४७९) में लिखा है-

चातकी बूंद भई हो हेरत हेरत रही हिराइ ।८१॥जैतश्री॥

सखीरी काके मीत अहीर । काहे को भरि भरि ढारति हो इन नैन राह के नीर।।

आपुन पियत पियावत दुहि दुहिं इन धेनुनके क्षीर। निशि वासर छिन नहिं विसरतहै जो यमुना के तीर।। ॥

मेरे हियरे दौं लागति है जारत तनु की चीर । सूरदास प्रभु दुखित जानिकै छांडि गए वे पीर ।।८२॥

सूरसागर.पृष्ठ/

(४७९)

दशमस्कन्ध-१०

ये उपर्युक्त सभी उदाहरण श्रीकृष्ण के अहीर जाति का होने के हैं जो हिन्दी साहित्यिक ग्रन्थों में प्रयुक्त हुए सन्दर्भ प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग आभीर शब्द को जानेंगे जो प्राकृत भाषा के आहीर का तत्सम रूप है, वह संस्कृत ग्रन्थों में कहाँ-कहाँ प्रयुक्त हुआ हैं। इसके साथ ही आभीर (अहीर) शब्द के पर्यायवाची शब्द - गोप, गोपाल और यादव को भी जानेंगे कि पौराणिक ग्रन्थों में अभीर के ही अर्थ में कैसे प्रयुक्त हुए हैं।

सबसे पहले हम गर्गसंहिता के विश्वजितखण्ड के अध्याय -(७) के श्लोक संख्या- (१४) को लेते हैं जिसमें में भगवान श्रीकृष्ण और नन्दबाबा सहित पूरे अहीर समाज के लिए आभीर शब्द का प्रयोग शिशुपाल उस समय करता है जब सन्धि का प्रस्ताव लेकर उद्धव जी शिशुपाल के यहाँ जाते हैं। किन्तु वह प्रस्ताव को ठुकराते हुए उद्धव जी से श्रीकृष्ण के बारे में कहता है कि-

आभीरस्यापि नन्दस्य पूर्वं पुत्रः प्रकीर्तितः।वसुदेवो मन्यते तं मत्पुत्तोऽयं गतत्रपः।।१४।

प्रद्युम्नं तस्तुतं जित्वा सबलं यादवैः सह।कुशस्थलीं गमिश्यामि महीं कर्तुमयादवीम्।। १६।

अनुवाद -

• वह (श्रीकृष्ण) पहले नन्द नामक अहीर का भी बेटा कहा जाता था। उसी को वसुदेव लाज- हया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे हैं।१४।

• मैं उसके पुत्र प्रद्युम्न को यादवों तथा सेना सहित जीत कर भूमण्डल को यादवों से शून्य कर देने के लिए कुशस्थली पर चढ़ाई करूँगा।१६।

उपर्युक्त दोनो श्लोक को यदि देखा जाए तो इसमें भगवान श्रीकृष्ण सहित सम्पूर्ण अहीर अथवा यादव समाज के लिए ही आभीर शब्द का प्रयोग किया गया है किसी अन्य के लिए नहीं।

इसी तरह से आभीर शूरमाओं का वर्णन महाभारत के द्रोणपर्व के अध्याय- (२०) के श्लोक - (६) और (७) में मिलता है जो शूरसेन देश से सम्बन्धित थे।

भूतशर्मा क्षेमशर्मा करकाक्षश्च वीर्यवान्।कलिङ्गाः सिंहलाः प्राच्याः शूराभीरा दशेरकाः।।६।

यवनकाम्भोजास्तथा हंसपथाश्च ये। शूरसेनाश्च दरन्दा मद्रकेकयाः।।७।

अर्थ:- भूतशर्मा , क्षेमशर्मा पराक्रमी कारकाश , कलिंग सिंहल पराच्य (शूर के वंशज शूरवीर आभीर) और दशेरक।६।

अनुवाद - शक यवन ,काम्बोज, हंस -पथ नाम वाले देशों के निवासी और शूरसेन प्रदेश के अभीर (अहीर) दरद, मद्र, केकय ,तथा एवं हाथी सवार घुड़सवार रथी और पैदल सैनिकों के समूह उत्तम कवच धारण करने उस व्यूह के गरुड़ ग्रीवा भाग में खड़े थे।६-७।

इसी तरह से विष्णुपुराण द्वित्तीयाँश के तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या- (१६-१७ और १८ ) में अन्य जातियों के साथ-साथ शूर आभीरों का भी वर्णन मिलता है-

"तथापरान्ताः ग्रीवायांसौराष्ट्राः शूराभीरास्तथार्ब्बुदाः। कारूषा माल्यवांश्चैव पारिपात्रनिवासिनः ।१६।

सौवीरा-सैन्धवा हूणाः शाल्वाः शाकलवासिनः। मद्रारामास्तथाम्बष्ठाः पारसीकादयस्तथा ।१७।

आसां पिबन्ति सलिलं वसन्ति सरितां सदा ।समीपतो महाभागा हृष्टपुष्टजनाकुलाः ।। १८।

अनुवाद - पुण्ड्र, कलिंग, मगध, और दाक्षिणात्य लोग, अपरान्त देशवासी, सौराष्ट्रगण, शूर आभीर और अर्बुदगण, कारूष,मालव और पारियात्रनिवासी, सौवीर, सैन्धव, हूण, साल्व, और कोशल देश वासी तथा माद्र,आराम, अम्बष्ठ, और पारसी गण रहते हैं।१७-१७।

हे महाभाग ! वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। उनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हृष्ट-पुष्ट रहते हैं।१८।

▪ इसी तरह से महाभारत के उद्योगपर्व के सेनोद्योग नामक उपपर्व के सप्तम अध्याय में श्लोक संख्या- (१८) और (१९) पर गोपों (अहीरों) को अजेय योद्धा के रूप में वर्णन है-

"मत्सहननं तुल्यानां ,गोपानाम् अर्बुदं महत् । नारायणा इति ख्याता: सर्वे संग्रामयोधिन:।१८।

अनुवाद - मेरे पास दस करोड़ गोपों (आभीरों) की विशाल सेना है, जो सबके सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सबकी 'नारायण' संज्ञा है। वे सभी युद्ध में डटकर मुकाबला करने वाले हैं।।१८।।

इसी तरह से जब भगवान श्रीकृष्ण ने इन्द्र की पूजा बन्द करवा दी, तब इसकी सूचना जब इन्द्र को मिली तो वह क्रोध से तिलमिला उठा और भगवान श्रीकृष्ण सहित समस्त अहीर समाज को जो कुछ कहा उसका वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण के दशम स्कन्ध के अध्याय -(२५ )के श्लोक - (३) से( ५) में मिलता है। जिसमें इन्द्र ने अपने दूतों से कहा कि-

अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसाम्

कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्।।३।

वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पण्डितमानिनम्।

कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुरप्रियम्।। ५।

अनुवाद- ओह, इन जंगली ग्वालों (गोपों ) का इतना घमण्ड ! सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला।३।

• कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है। फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। ५।

उपर्युक्त दो श्लोकों में यदि देखा जाए- तो इनमें गोप शब्द आया है जो अहीर तथा यादव शब्द का पर्यायवाची शब्द है।

इसी तरह से संस्कृत श्लोकों में अहीरों के लिए गोपाल शब्द का प्रयोग भागवत पुराण स्कन्ध दशम के अध्याय- (६१) के श्लोक (३५) में मिलता है। जिसमें द्यूत- क्रीडा) जूवा खेलते समय रुक्मि बलराम जी को कहता है कि -

नैवाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचरा:।

अक्षैर्दीव्यन्ति राजनो बाणैश्च नभवादृशा।।३४।

अनुवाद - बलराम जी आखिर आप लोग वन- वन भटकने वाले गोपाल (ग्वाले) ही तो ठहरे! आप पासा खेलना क्या जाने ? पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं।